Заточка режущего инструмента

О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы.

Спасибо за информацию, буду иметь в виду!

Еще, с алмазной пастой мне понравилась вот такая лента: https://www.insafe.ru/product/...30mm-50m-mt130/

Работает лучше чем обычная малярная лента. Тоже довольно часто использую ее для направки, после финиша на достаточно грубых абразивах.

Но х/б стропа работает быстрее)

Может быть. Хотя у меня такая история как с пастой Luxor, у которой связка довольно густая, так и с порошком КК с маслом - в т.ч. с костным, очень текучим. Так что может и наоборот - как раз хорошая впитываемость масла способствует более глубокому проникновению шлама в стропу при очистке, когда на неё попадает растворитель - я чищу обычно уайт-спиритом на ватном диске или бензином для зажигалок. А может и разность плотности плетения строп играет роль. Ещё бывали такие стропы с какой-то пропиткой, что может помочь её не вбирать шлам глубоко, но мне последнее время такие стропы не попадались в руки.

Кстати - может быть дело ещё и в том, окрашена стропа или нет.

Впрочем, с КК дело может быть и банально в том, что при использовании порошка с каплей масла, концентрация абразива на стропе получается в разы больше, чем с любой пастой, производительность тоже значительно выше, а значит и шлама банально больше. Пробы с порошками электрокорунда давали несколько меньше, чем с порошком КК, но слегка больше, чем с электрокорундом в виде пасты Luxor. В этом плане, у алмазных и эльборовых паст даже ВОМ, не говоря уж о НОМ, получается концентрация самая низкая. У водных суспензий алмазных - насколько я понимаю, повыше. Но у меня водная алмазная суспензия самая крупная 1мкм. и для ХБ стропы её считаю нецелесообразной - мелковата для подобных задач, так что прямого сравнения с пастами ВОМ алмазными, не производил - сравнивал их только на притирах, а там водная алмазная суспензия, пожалуй, показала концентрацию выше. По крайней мере производительность явно выигрывала.

Правда, водная алмазная суспензия не подходит для некоторых полировальников - что поделать, "нельзя иметь всё и сразу". А что касается связок густых - то например на бумажных полировальниках мне больше нравится связка паст венёвских и полтавских, нежели, к примеру, от Реал-Дзержинск. Которая, зато, больше нравится на войлоке)

quote:Originally posted by oldTor:

У меня дочиста не хочет чиститься от засалки

Возможно у меня хорошо очистилось потому, что основа алмазной пасты не сильно густой консистенции и легко смывается многими растворителями.

Интересно! У меня дочиста не хочет чиститься от засалки после пары-тройки очисток. Впечатление, что часть засалки при протирке просто проникает глубже. Но меня в этом плане другое беспокоило - за полтора-два года менялся характер работы, так как стропа как будто бы становилась эластичнее, теряла жёсткость. После стирки с обычным хозяйственным мылом - жёсткость как будто бы несколько восстанавливалась. Но дальнейшее использование демонстрировало, что всё-таки уже слишком "распушились" узелки плетения, что снизило "жёсткость" стропы и эффективность по твёрдым сталям. Так вроде не особо заметно, но если сравнить со свежей - разница проявляется... Конечно не так заметно, как уже б/у её сравнить, скажем, с обычной джинсой, которая мне не нравится именно избытком мягкости, но всё равно разница есть.

quote:Originally posted by L_YV:

стропа с алмазной пастой 7/5

Кстати, пару месяцев назад основательно почистил тряпкой с бензином свою стропу, которой уже несколько лет и она была основательно засалена. Было очень много грязи, но очистилось все почти до первозданного состояния. Но самое главное, после чистки она прекрасно продолжает работать без нового нанесения пасты.

На здоровье! Да там не на что смотреть - просто провёл пару раз от пятки к носику кромкой по стропе и всё. Поскольку она эластична, подрезов вдоль РК от зёрен нет, следы столь ничтожны, что дальше убираются бесследно с первым проходом что по бруску, что при направке на стропе (полосы на фото - это остатки масла, видимо, плохо отмыл клинок перед съёмкой - т.е. к стропе следы вдоль фасок не имеют отношения).

При этом с РК дозированно "сошлифовывается" какой-то мизер. Чтобы снять столько, что РК начнёт поблёскивать - это надо 6-10 проходов сделать, а так, за один-два ничего такого не происходит. Поэтому и неоднородности на РК остались всё равно, но при такой фракции заточного абразива, полностью их не избежать. Они хотя бы более-менее аккуратненькие и сглаженные.

Вообще мне привычнее делать ТБ на истёртой шкурке с КК, слегка смазанной маслом, или, особо тонкий - на бумажке с втёртой тонкой пастой, но если говорить о минимализме, то и на стропе можно аккуратно. Но именно на ХБ - любая кожаная стропа при таком раскладе сразу получает порез, а вот жёсткая ХБ - нет. Ну может там "пара волокон" каких-то и страдает, но это незаметно и далее не мешает.

Главное, как обычно при ТБ - ни в коем случае не давить - давление должно отсутствовать - только касание. Проще это сделать, если не клинком по лежащей стропе проводить, а по клинку провести краем стропы. Ну, мне по крайней мере так проще.

P.S. но если брать порошок КК грубее - скажем F600 - то лучше уже ТБ делать на истёртой шкурке. Потому как тут есть некий "порог" - направка на стропе с КЗ F600 уже может по таким сталям оставлять рисочку, а ТБ - дать более заметные риски в зоне РК вдоль неё, а F800 - практически нет. Т.е. если брать порошок грубее, то может вылезти какая-то разница. Впрочем, если разок попробовать загодя с оптическим контролем, чтобы оценить как оно в каком случае, полагаю приноровиться легко.

Ярослав, спасибо за очередной интересный эксперимент!

Буквально сегодня делал похожую заточку, тоже на Трамонтине, только абразивом выступал гальванический алмазный (приработанный) 1000 брусок, а после него стропа с алмазной пастой 7/5. ТБ не делал. Результат очень даже неплохой)

quote:Originally posted by oldTor:

парой проходов делается технологический барьер на ХБ стропе с порошком КЗ

Можно немного подробнее о технике такого ТБ? А за короткий видеоролик этого процесса был бы очень признателен)

За последнее время несколько раз получал письма с просьбой посоветовать некий максимально универсальный абразив в длительную поездку, из разряда "для любых сталей на все случаи", неприхотливый, не требующий ухода и взабдривания длительное время. При этом, многие писавшие, отмечали, что хотели бы обойтись одним бруском и алмазным, с ремаркой типа: "я знаю, что для многих сталей алмаз плохо подходит, но интересует, можно ли снизить возможные негативные последствия и как именно работать с учётом этого".

Вопрос интересный, и ответ: "можно."

Правда, я отмечу, что одного бруска всё-таки недостаточно, но можно и не брать более одного именно _бруска_. В нагрузку к одному бруску можно взять то, что не занимает места и ничего не весит.

Что именно предлагается, с учётом пожелания по поводу алмаза и для любых сталей:

1. алмазный брусок на медно-оловянной связке, зернистостью 40/28мкм., желательно с зерном сорта АСН или АСМ, апексного формата, разумеется без бланка

2. такой же площади кусочек ХБ стропы крупного плетения, с втёртым в неё с маслом порошком карбида кремния зелёного F800 или F600

Такой минималистичный набор позволяет на любой стали, начиная от "кастрюльной нержи" до высокованадиевых, за разумное время выполнить переточку ножа с исправлением довольно крупных деформаций, получить высокую степень остроты (вплоть до способности строгать волос) и выраженную агрессивность реза.

Данный набор предполагает, что использовать брусок можно без освежения более года как минимум, масло для работы сгодится любое, вплоть до машинного, стропа же тоже длительное время - несколько месяцев уж точно, не потребует нанесения новой порции порошка, что можно и увеличить, втерев его с маслом в неё с обеих сторон.

Ни для кого не секрет, я полагаю, что по "зверским сталям" с таким набором проблем возникать не будет. Что же касается простеньких сталей, для которых алмазные бруски не рекомендуется применять - тут есть свои нюансы, однако кое-какие проблемы нивелировать в какой-то степени можно.

Сделал примерчик. Взял трамонтину про-мастер "тестовую" и переточил именно таким набором абразивов.

Алмазный брусок у меня 40/28 на связке М2-01 полтавский, с зерном сорта АСН, более года не взбадривавшийся. Для примера взял бытовое машинное масло -обычно я этой дрянью не пользуюсь, но на худой конец оно сгодится. Стропа с втёртым порошком КЗ F800 с маслом. Заточка с помощью самодельного костылька, но можно и полностью вручную, само собой.

Что касается работы, если пришлось затачивать хреновенькую или просто мягковатую вязкую сталь:

1. масло желательно повязче (машинное бытовое, холодное, этому условию удовлетворяет) и количество лучше брать больше чем для твёрдых высоколегированных сталей, чтобы нивелировать глубину врезания зёрен в сталь.

2. к моменту самого начатка образования заусенца, стоит отменить смену направления движений и работать в режиме выхаживания - т.е. убрать давление и совершать движения строго на зерно, строго соблюдая единое направление рисок на каждой стороне, почаще меняя стороны, чтобы заусенка подрезалась по-максимуму естественным образом сама.

3. когда РК достигла тонкости, когда при ногтевом тесте "подтормаживает" а не скользит поперёк ногтевой пластины, парой проходов делается технологический барьер на ХБ стропе с порошком КЗ и сменив масло на бруске, снова выход на остроту. Мне для конкретного примера по мягкой нерже, потребовалось сделать два тех.барьера, пока равномерность кромки мне не показалась приемлемой, относительно используемого абразива и получаемой шероховатости фасок.

4. направка на ХБ стропе с зерном КЗ с понижением угла примерно на 1-3 градуса на сторону. При использовании компактного костылька, достаточно просто положить кусок стропы на брусок и не менять настройки угла на костыльке, при работе вручную - достаточно чуть опирать клинок на ребро между спуском и фаской: таким образом мы не завалим РК, но благодаря эластичности и рельефа стропы, не "слижем" рельеф рисок от бруска слишком сильно, а кромке обеспечим прирост тонкости и однородности.

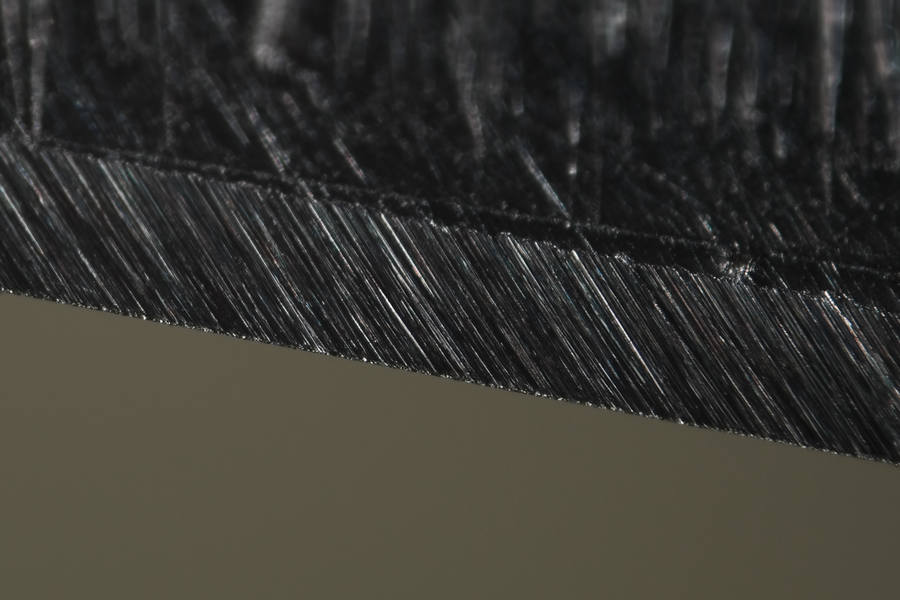

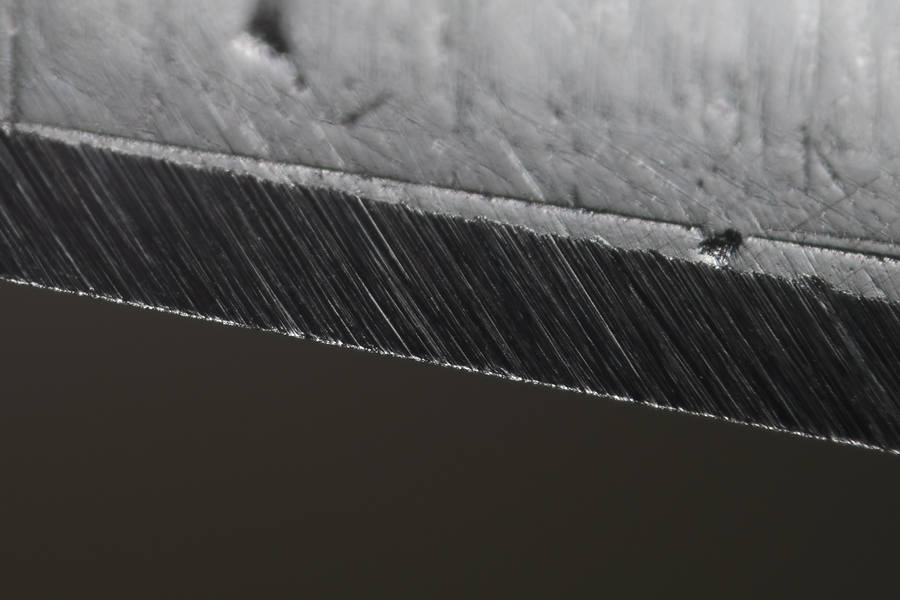

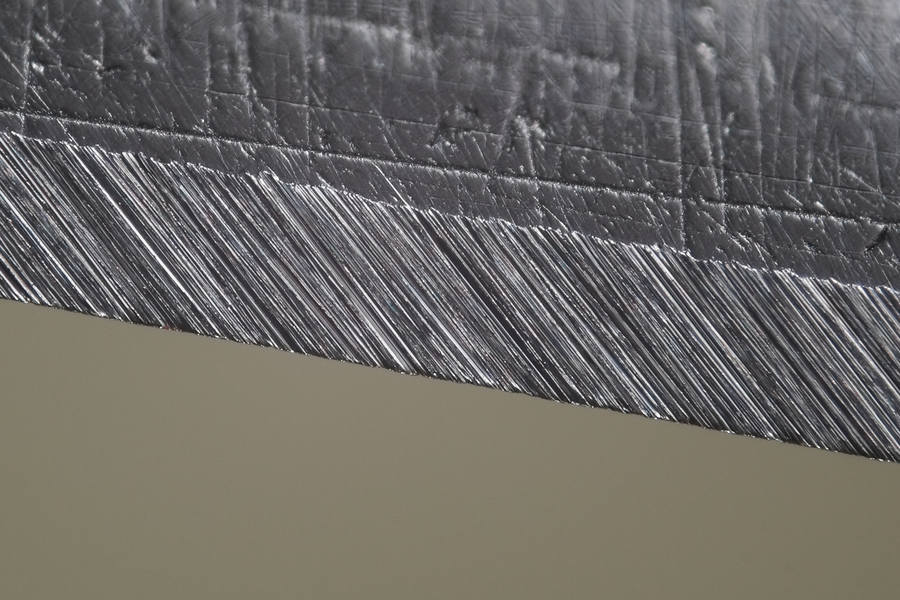

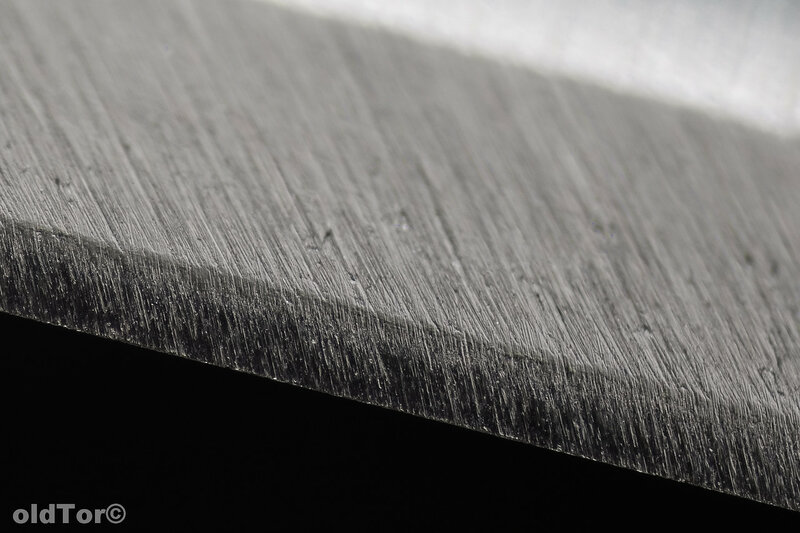

Это при таком освещении, которое чаще всего при оперативном контроле осуществляют - т.е. очень выраженное косое освещение. Всё выглядит нарочито грубее, чем есть, но косяки - скрадываются. Иные спросят "а что не так?" - я поясню.

Поэтому вот снимок того же участка, с другой постановкой света:

Это уже информативнее. Все снимки, кстати, как обычно кликабельны и по клику перейдя на фотохостинг, их можно открыть во вменяемом размере.

Где же "ложка дёгтя"? Она на самом деле довольно большая, эта ложка. Но требует внимательно посмотреть на последний снимок - кадрирование предыдущего - тоже кликабелен:

Несмотря на то, что брусок работал без взбадривания более года, несмотря на густое вязкое масло в достаточном количестве, я не избежал шаржирования в клинок алмазного зерна, причём не одного. Выделил самое явное на данном участке клинка - обвёл.

Что можно сказать по этому поводу:

1. Используя откровенно не подходящие абразивы под сталь, избежать подобного полностью не получится. Тут и так удалось купировать проблему настолько, насколько это вообще возможно, по сравнению, например, с использованием алмазных брусков на гальванической или на органической связке - они теряют зерно и обломки зёрен, которые заседают в вязких сталях, куда охотнее - в разы. Например, я это показывал в после 70 по ссылке: https://www.myabrasive.ru/foru...&t=220&start=60

Поэтому, как наименьшее из зол, я рекомендую если уж и применять для таких сталей алмазы, то на медно-оловянной связке. Исключение составляют алмазы на полимерной связке типа Matrix (Columbia Gorge), но они дороги, и не подходят к работе "в поле" - в т.ч. по требованиям к обслуживанию их, хранению и пр.

2. Лично я считаю, что затачивать клиенту с допущением подобных огрехов, т.е. оставляя заведомую "подлянку", которая будет провоцировать в месте таких застреваний зёрен микротрещины, сколы и прочие неприятности, кроме того, оставляя вероятность попадания такого зерна в пищу, а значит, потенциальную встречу его с зубной эмалью - недопустимо с точки зрения профессиональной этики, да и просто человеческой (хотя сейчас развелось "тоже заточников", которые запросто так делают).

Другое дело, когда затачиваешь себе, хорошо представляешь риски и возможные последствия подобных заточных решений: для инструмента "общего назначения" я считаю это вполне нормальный и далеко не худший вариант при подобных вводных для работы в полевых условиях.

Ногтевой тест демонстрирует при проводке поперёк ногтевой пластины "подтормаживание", волос застругивается. При том проводка по краю ногтя по росту его, даёт тактильный отклик "сыпь" - "пилка" от рельефа фасок, обеспечивающего агрессию реза.

В общем - вот такой ответ на поставленный вопрос. Конечно, лучше бы для таких сталей использовать грубопритёртую керамику, но это уже за пределами данного вопроса.

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Об успешном экстремальном шаге зернистости на примере Полтавских брусков CBN - можно почитать и посмотреть в посте 3 этой темы:

forummessage/224/27

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

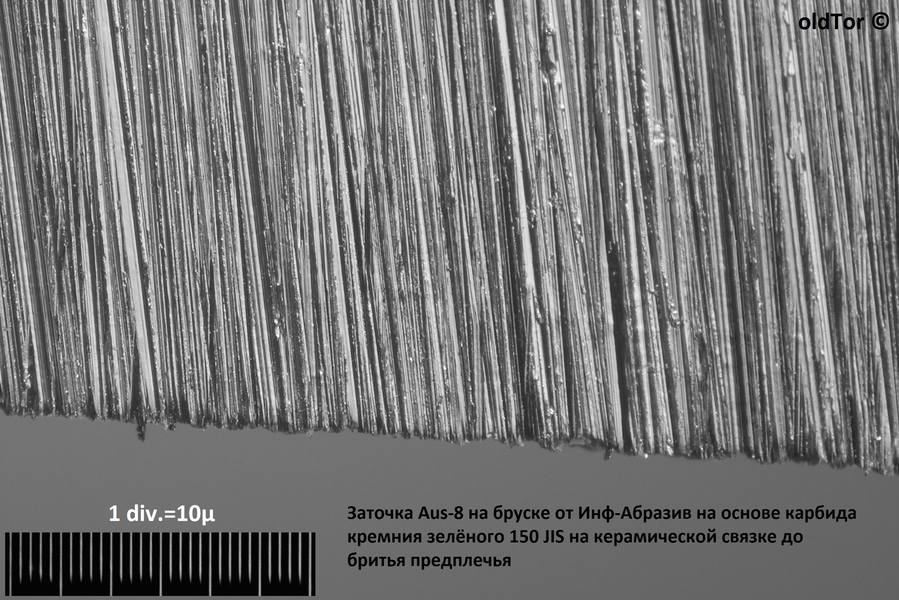

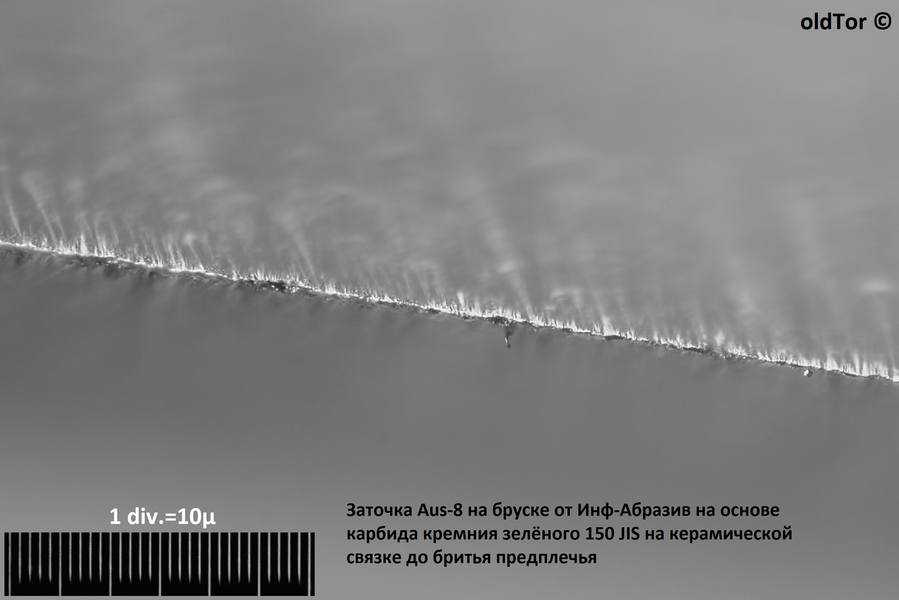

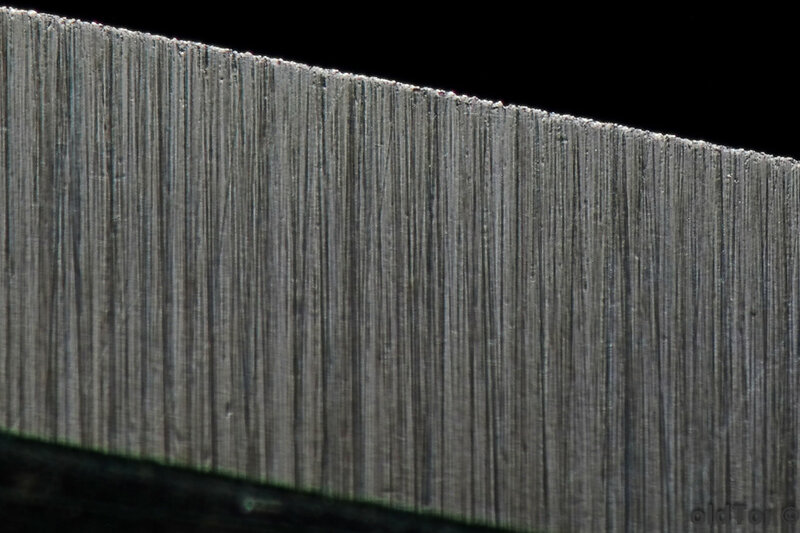

Перетачивал тут "Крысу" из Aus-8. Решил показать на её примере достигаемую тонкость РК на грубом бруске, причём не оптимальном для такой стали - на бруске от ИНФ-АБразив 150 JIS на основе зелёного карбида кремния.

Что планировалось показать: использование всем известных азов заточки на водных брусках, таких как:

1. выбор оптимального давления

2. частая смена сторон клинка

3. варьирование характера обработки засчёт изменения количества воды

4. варьирование количества и насыщенности суспензии

5. удаление суспензии перед окончательным этапом обработки на конкретном бруске и слежение за её отсутствии на нём

Позволяют не давать вырастать заусенцу и достичь весьма тонкой кромки, способной даже после такого грубого бруска брить предплечье и пластать газетный лист без проблем.

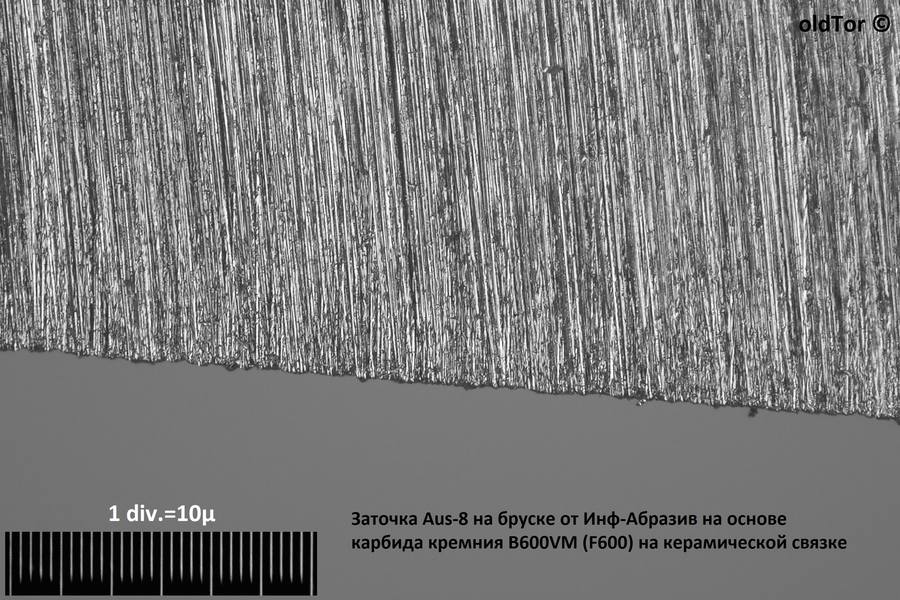

Сам по себе такой результат на особо грубом камне имеет ограниченный смысл, так как кромка получается не стойкая - максимум она годится для работы по чему-то мягкому - например по мясу и ограниченное количество времени, но зато, если планируется далее заточку продолжать, она закладывает хороший фундамент на будущее - например, можно делать большой "шаг" обработки - я без проблем далее взял брусок от Инф-Абразив B600VM (F600) и полностью удалил им риски от предыдущего и повысил тонкость кромки, работая по всей ширине довольно не маленьких фасок (нож старый и не пересводился), потратив по 3 минуты на сторону.

Да, карбид кремния не лучший выбор для не особо твёрдой нержавейки, но ради скорости обработки и умея пользоваться водными камнями, это недурная альтернатива электрокорунду на твёрдой связке.

Сделал микрофото - на первом видна глубина неровностей на кромке и артефакты на ней, оставшиеся от подрезки зерном самого камня начатков заусенца, а на втором - кромка "в лоб" - можно прикинуть толщину, основываясь на шкале объект-микрометра на снимке, на третьем фото - результат после F600, причём заусенке я не дал вырасти и на нём, а технологический барьер не делал:

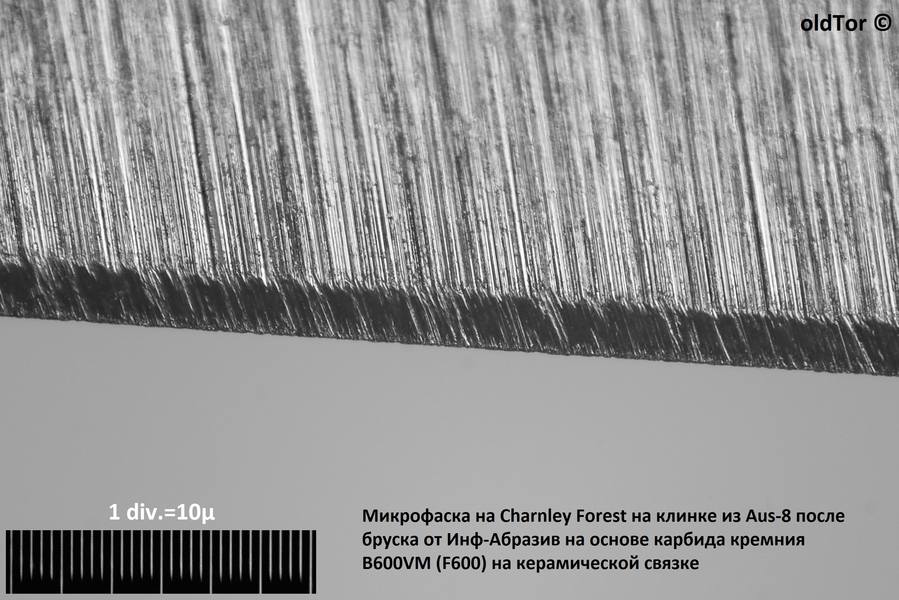

Ну а поскольку всё-таки сталька слабовата, сделал микрофаску на Чарнли Форест с маслом - узенькую, всего 50мкм., но не особо тонкую и опять-таки без ТБ - мне была нужна довольно грубенькая и относительно шероховатая для такого этапа кромка, что получается само собою даже на камне, обычно работающим сильно тоньше, но если делать такой шаг обработки да ещё и без ТБ - пусть это будет и примером того, когда ТБ сознательно не выполняется:

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

В первую очередь обзор о падении света при оптическом контроле и фото (снова), а также о шаге обработки и удержании рабочей остроты.

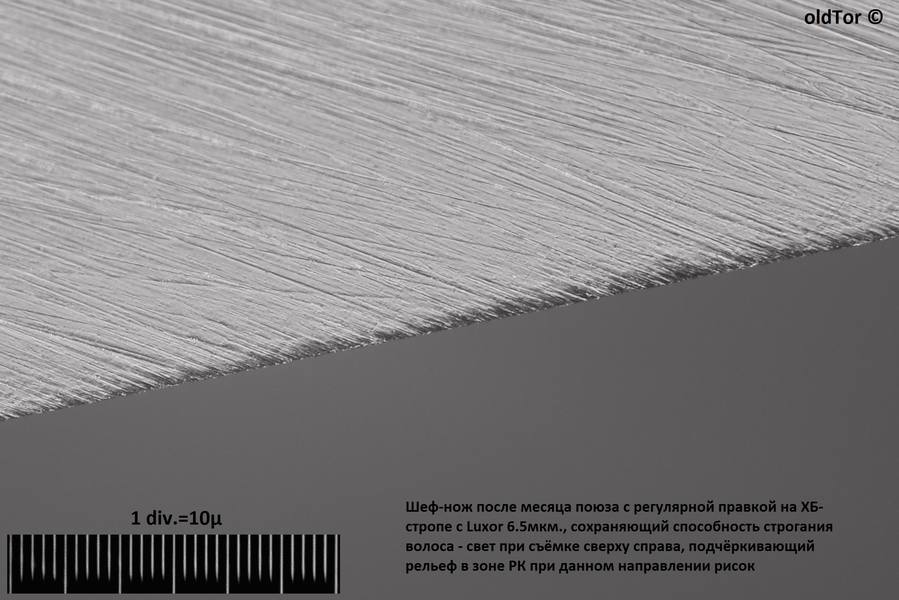

Нож заточен был месяц назад на керамике в притирке на алмазном зерне 50/40мкм. на 26 градусов полного угла (шеф трамонтина по-мастер) и правился регулярно на ХБ-стропе крупного плетения с пастой Luxor 6.5мкм. Последнее время с небольшим повышением угла. Ножом резал исключительно на буковой доске, применение ежедневное.

Даже и сейчас усталость кромки вменяемая пока что, но пробег между правками сократился раза в два (вместо примерного 1 раза (секунд 10-15 времязатраты) в 3 часа работы до 1 раза в час-полтора). Кромка при ногтевом тесте продолжает тормозить, волос застругивается, рез агрессивен. Угол прирос до ~29 градусов.

Собственно, я не планирую уже его затачивать - пока в зоне РК риска не полностью сгладилась и агрессия реза сохраняется а область повышения угла столь мала, нет ощущения потери комфортности реза, так что и ещё поработает.

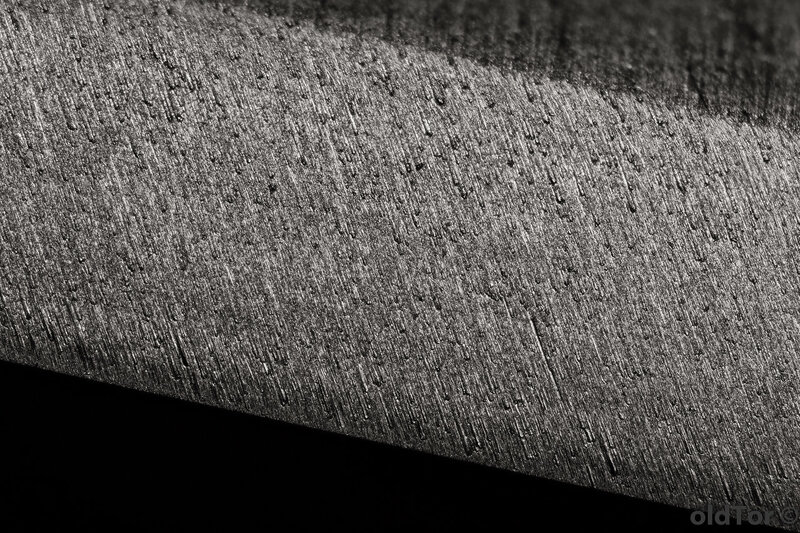

Внимание хочу обратить на проведение оптического контроля. Нередко замечаю, что фотопримеры иногда могут оцениваться не совсем верно - некоторые вещи могут казаться более гладкими, чем есть на самом деле и вызывать неверные выводы о том, почему нож всё ещё продолжает резать.

Это касается как рельефа в зоне РК, так и ракурса/отклонения фаски от плоскости кадра, и падения света - оценить скругление, если оно не имеет чёткой границы непросто может оказаться. Вот примеры - комментарии в самих снимках:

Заточка тут, конечно, небрежная и по мере направок это становится заметнее, но тем не менее такой клинок продолжает удовлетворительно работать по своему назначению и даже годится для исполнения срезов для макросъёмки - вот вчера делал им срез крыжовника для съёмки - масштаб сравнительно небольшой, но всё-таки - срез весьма чистенький, без зацепов, задиров и смятий:

Крыжовник. UVIVF. Макро с объективом Vivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens в прямом положении с макрокольцами, флуоресценция, HDR. Освещение - УФ светодиод 365nm + светофильтр ZWB2

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

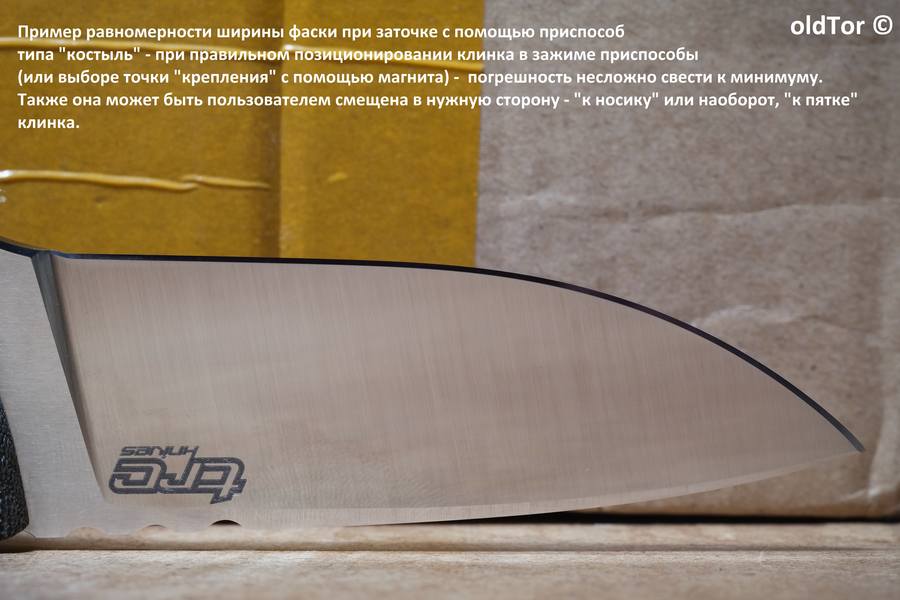

Последнее время часто задают вопрос о том, насколько равномерную можно получить ширину фасок и равномерность угла при заточке на тех или иных приспособах, в частности на разного рода "костыльках" - тема с обсуждением таких приспособ:

forummessage/224/19

Сделать это на подобных приспособах не сложнее, чем на "апексоидах". Главное выбрать точку закрепления клинка так, чтобы максимально нивелировать разброс угла. Ну и от техники заточки, конечно, тоже зависит - приспособа за человека не думает и не работает, ни одна. А сложности что при работе на приспособе за полтысячи долларов или на собранной своими руками из подручных материалов - часто ничем принципиально не отличаются.

Ну вот сегодняшний примерчик:

Ну а собственно заточка - тут пример уже другого характера.

О том, что подавляющее большинство фабричной заточки является наиболее упрощённым вариантом заточки "ступенчатой" - полагаю, всем известно. Достаточно посмотреть в лупу на канцелярские и строительные ножи, лезвия для Т-образных бритвенных станков, подавляющее большинство кухонных и поварских, аутдорных и пр. ножей и так далее.

О подобном варианте заточки и о том, как сделать её как следует, я в своё время уже писал подробно:

https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

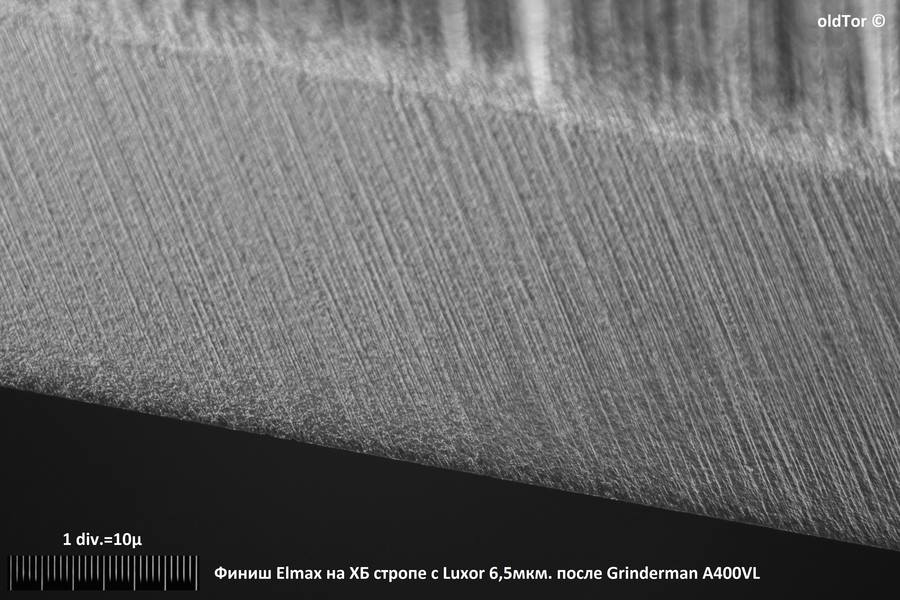

Хочу показать подобный вариант на ноже из стали Elmax от TRC, показанном на фото выше.

Заточка выполнялась на бруске от Гриндермана A400VL - обзор о нём я делал в посте 234 по ссылке:

https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=46757.225

Поскольку там фото работы есть, хоть и по сталям попроще, в частности по 440с, но в целом представление о характере обработки составить можно - по элмаксу он практически не оличается - производительность очень высока (элмакс в принципе очень хорошо обрабатывается брусками на основе оксида алюминия - проверено на множестве самых разных клинков из этой стали в разной термообработке, на протяжении многолетней практики). Ну и твёрдость связки вышеупомянутого бруска очень хорошо подходит для элмакса - форму держит хорошо, засаливаемость слабая - большая часть снятого плавает в СОЖ, а малое количество заседающего в поверхности бруска легко смывается - в ванночке для замачивания рукой раз провёл по бруску и порядок. При том нет и избыточного истирания - суспензия образуется крайне умеренно, и поработать без неё не представляет проблемы, равно как и натереть её из бруска принудительно побольше, если нужно, любым камушком/брусочком сопоставимой или большей твёрдости.

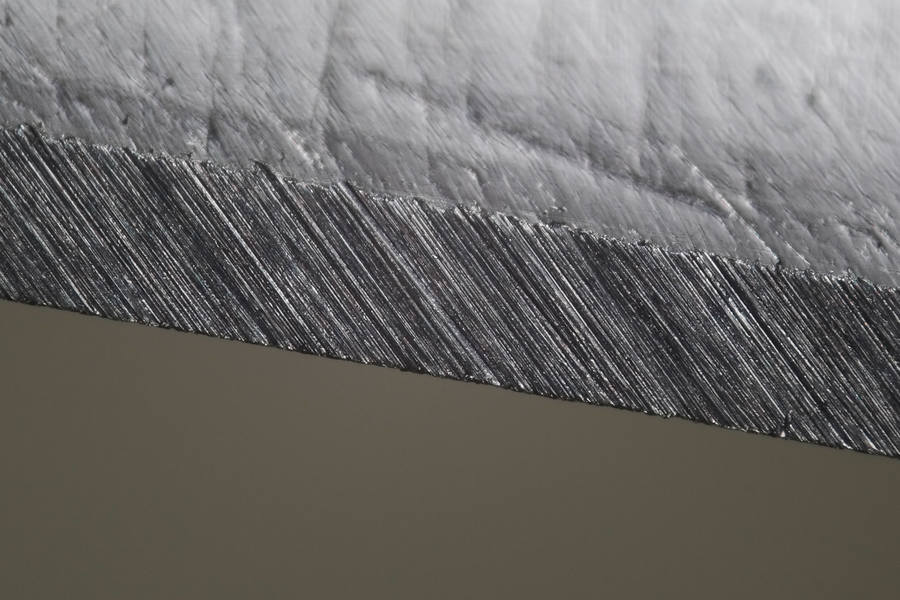

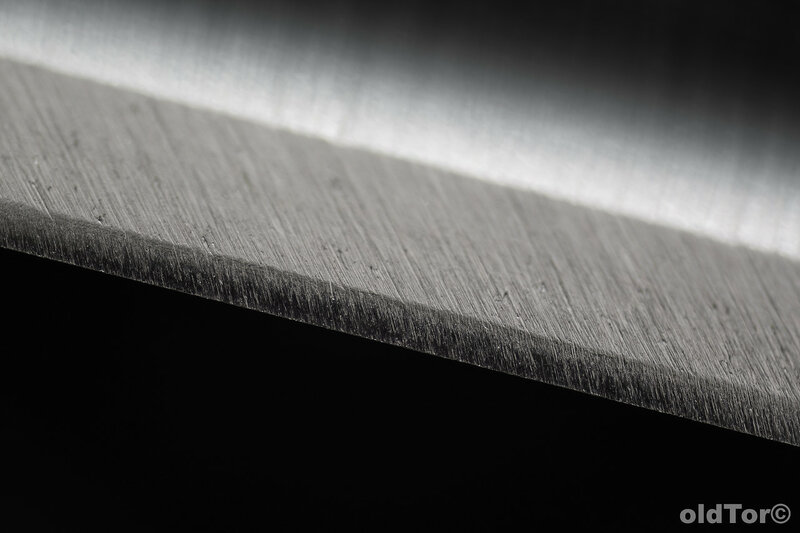

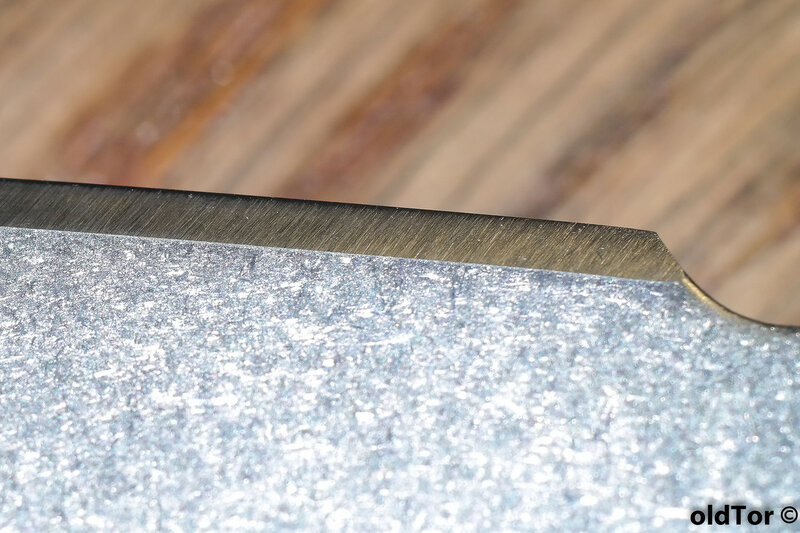

После заточки, я решил показать, вариант финиша с небольшим повышением угла вручную, на ХБ стропе с пастой Luxor 6,5 мкм.

Подробнее о работе на пастах и порошках на ХБ стропах, коже - можно посмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=gGv8410V-Mc

Сначала прошёлся по плоскости фаски прохода по 3 на сторону, затем слегка повысил угол, приподняв клинок над куском стропы, лежащим на рабочем столе буквально на толщину офисной бумаги - т.е. примерно на 100мкм. - такие вещи легко ловятся по мере практики, и сделал ещё по 10 проходов на сторону, строго соблюдая направление обработки, чтобы оно совпадало с тем, какое было на бруске - это полезно для сохранения агрессии реза - чтобы хоть и частично удалённый, частично сглаженный рельеф рисок на фасках оставался упорядоченным и выраженным - это способствует эффективному резу.

Да, надо отметить, что такая жёсткая стропа вкупе с размером зерна пасты работает очень быстро, и важно не переборщить.

И очень важно запомнить вот какую вещь - несмотря на широко распространённый миф о том, что "заусенец легко удаляется на пастированной стропе" - это касается только очень грубого и крупного заусенца, который можно увидеть невооружённым взглядом или в слабенькую оптику, а также ощутить тактильно. Но мелкую заусенку, особенно не согнутую на какую-либо сторону, или начаток образования новой заусенки после отхода старой - так удалить невозможно. Подробнее об этом писал ранее в теме "заусенец":

https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=75757.0

Или, вот, недавно совсем в посте 94 по ссылке:

https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=79739.90

Следует из этого вот что: чтобы нормально всё сделать на стропе, на которой в силу её эластичности мы вынуждены работать "от зерна", для качественного результата важно, чтобы уже перед применением стропы, неважно, ХБ, кожаной, фетровой или какой ещё, заусенец уже был бы удалён.

Потому, после заточки я выполнил технологический барьер, а затем уже только взялся за стропу.

Вот такой получился результат:

Конечно, такой вариант не будет обладать выдающейся стойкостью - дефектный слой от грубого этапа заточки не удалён полностью с области режущей кромки. Ситуацию спасает то, что заточка делалась хоть и очень производительным абразивом, но работающим не так уж агрессивно по сравнению с карбидом кремния на подобной же связке, не говоря уж о чём-нибудь, работающем более жёстко.

Как можно видеть, кромка вышла очень-очень тонкой, она легко строгает волос, весело "с отскоком" бреет предплечье и режет папиросную бумагу. При том, в силу некоторого обнажения структуры стали - она весьма агрессивна в резе. Конечно, для реза древесины я не стану выполнять такую заточку, но для небольшого ЕДЦ-клинка для реза продуктов и упаковочных материалов - всё вполне симпатично и подходяще. Да, фото кликабельно и перейдя на фотохостинг по клику, по ещё одному можно открыть снимок в оригинальный размер - можно будет заметить, что в отдельных местах карбиды торчат на самой кромке, а это значит, что скоро, и особенно при резе плотных и более твёрдых материалов - они выпадут из кромки такой тонкости. Можно заметить и несколько мест, шириной примерно около 8мкм. и глубиной до 3мкм., откуда карбидики уже выпали. Но для ЕДЦ-клинка "общего назначения" это не критично.

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Да, попробовать стоит. Бывает так, что вроде сделал весь процесс заточки правильно, а в результате получил "мыльный" рез. И если работу переделывать не сильно хочется, или делать микрофаску на притире с пастой, что обычно помогает, то я беру весьма уже заглаженный DMT fine и на том же угле, на котором финишировал, совсем слегка прохожу им. Результат как правило всегда есть.

В основном это бывает нужно на средне твердых и мягковатых железках.

quote:

Ну и раз уж родился обзор, я решил, что далее покажу способ удаления заусенца, к которому обычно не прибегают. Но иногда он может помочь, если у кого ограниченный набор абразивов, а ТБ делать "религия не позволяет".

Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.

Если я не ошибаюсь, именно Ярослав первым так скрупулезно обьяснил в этом обзоре этот нюанс всесторонне. Сам метод ессно не нов, но выверенность объяснений и точность формулировок как всегда идеальная. Однако замечу, что подобный "фокус" при удалении заусенца делается успешно только при достаточном опыте и это не для полного новичка. Хотя если делать все с умом и не спеша, то результат будет положительным. В своем опыте подобное пробовал делать несколько раз, но на уровне баловства и стали <55 hrc. Но это было в период наработки первичного опыта несколько лет назад и оценить качественность действия тогда не мог в достаточной степени, а далее научился работать с ТБ, продольными движениями в начале работы на следующем абразиве и вовремя переходить на частую смену сторон на предыдущем.

Но научиться и освоить для себя описанному Ярославом приему интересно и полезно в копилку личного опыта.

За обзор и фото - спасибо!

Благодарю, уважаемые коллеги!

Спасибо, здорово !

Спасибо, Ярослав!

Кстати, в посте 119 по ссылке:

https://www.myabrasive.ru/foru...t=169&start=100

Обзорчик тоже о керамике (коричневой от Гриндермана) и о микрозаусенце - можно сравнить результат на фаске и РК керамик в обзоре выше и по ссылке - "фишка" в том, что шероховатость коричневой Гриндермановской - более грубая, но совсем иного характера, чем у Идахона в притирке на КК F60. Но работает коричневая намного тоньше. Вот прекрасный пример того, что часто важнее характер шероховатости бруска/камня, а не класс её.

Привет!

По фаскам, как при заточке обычным образом. Просто берёшь предыдущий и работаешь. Чуть-чуть. Главное - не дать заусенцу просто загнуться на другую сторону, и именно срезать засчёт более глубокого врезания зерна. Потому лучше если камень масляный - чтобы масла было мало, а движения лучше делать более быстрое и менять стороны каждый проход. Вот на выгладившихся абразивах это может не получиться, тем более что часто бывает так, что абразивы твёрдые и хотя бы просто не обновляющиеся легко, многие юзают без освежения подолгу - а как известно, чем больше "тупых" зёрен - тем больше идёт пластическое оттеснение материала, т.е. то самое "натягивание" заусенца. Т.е. абразив должен быть во вменяемом рабочем состоянии.

Тут можно задать справедливый вопрос - а почему тогда на некоторых абразивах, особенно природных, применяют сглаживание по вершинкам структуры, особенно для работы по малым углам заточки. Ответ такой, что на этапах преддоводки и доводки, всё в принципе работает несколько иначе и у нас нет задачи снять много, но наоборот работать с уже созданной РК, а не продолжать её формировать. Т.е. в такой ситуации заусенка уже давно удалена и работа идёт в принципе не на превалирующее резание, и при очень мелких снимаемых "стружках", почти все топовые природники, к примеру, не дают проблем с заусенкой при нормальной технике работы - она удаляется абразивом по мере формирования - вот эта особенность очень ценна, особенно когда ею камень обладает в разных притирках и в разной степени деградации своей поверхности от работы.

Т.е. и от особенности абразива зависит - на некоторых камнях тонких, как и на некоторых грубых - в принципе трудно даже специально добиться выраженной заусенки - она хорошо подрезается на начальном этапе её образования самим же используемым абразивом. Вот как на керамике в определённой обработке поверхности, например из под плоскошлифа коричневая от Гриндермана. Или в притирке, как у меня идахон - очень грубой и пока не сгладились вершинки полученной структуры. А притирка до F400 - F600 и тоньше, да ещё подвыглаженная от работы или неудачного завершения притирки - как раз только и делает что натягивает заусенку.

Ну и тут получается, что изучая свои абразивы как раз и начинаешь понимать, что из них в каком применении, как себя ведёт - это очень много даёт для повышения скорости работы, так как можно исключить ненужные действия.

quote:Originally posted by oldTor:

Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.

Причём - если делать аккуратно, то РК при этом можно получить более однородную и острую, нежели на том же абразиве получалась "до того" в первоначальном режиме работы после более грубого абразива или просто "в режиме обдирки".

Привет, Ярослав!

Спасибо за подробное описание техники, как всегда, очень интересно, подробно и наглядно.

У меня остался вопрос, про удаление заусенца более грубым абразивом. Я вообще не понял, как и в какой плоскости идёт обработка. У меня нет собственного опыта удаления заусенца более грубым абразивом. Обычно беру более тонкий, но всегда более резучий. Поясни пожалуйста, как ты это делал. Наверняка ещё будет случай и такая техника работы пригодится...

В рамках кое-каких экспериментов с притиркой керамики, родился следующий обзор. Не о большом шаге зернистости, но зато о скорости работы)

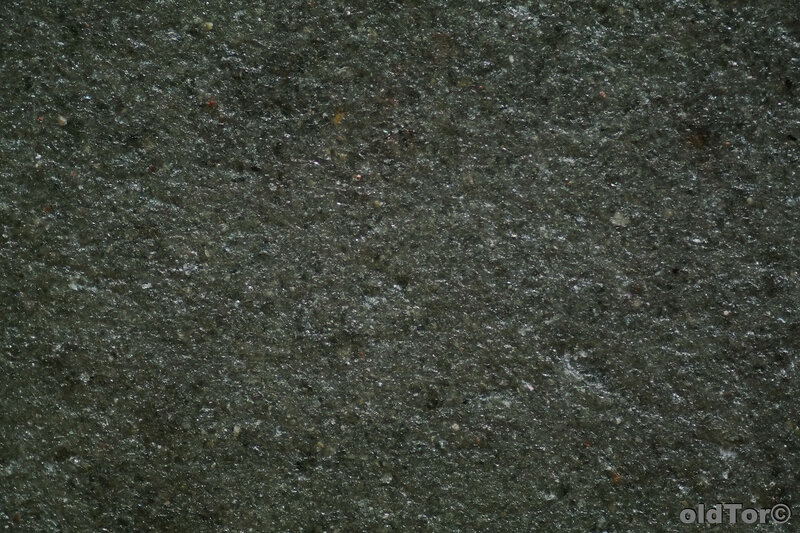

Керамика Idahone в притирке на чёрном КК F60 c одной стороны и в притирке на зелёном КК F400 на другой. Да, сразу скажу, что выравнивание и притирка этой керамики изначально делалась на притире с алмазным зерном, ибо это самый производительный вариант для неё. И только после этого, уже на КК делалась окончательная притирка. Причём сторона, притёртая на F60 - загрубление на нём притирки до F320. И поскольку дробится КК активно, то очень трудно говорить о повторении притирки "один в один". Я просто старался сделать, как можно грубее, но в среднем, работа получалась на уже поддробленном зерне, полагаю +- сходным с фракцией F100.

Собственно, рассчётные тесты ещё только предстоят, но надо было подточить один ножик из сандвика и я взял эту керамику. Работал с оливковым маслом.

Все микрофото сделаны с объективом Ломо План 10х0.22 с прямой проекцией на матрицу, кадрированы так, что по горизонтали кадра - 1мм. Ширина фасок клинка ~ 0,16мм. Все фото кликабельны.

Угол заточки конский - почти 50 градусов. Я на такие углы обычно не затачиваю, но тут надо было для кое-какой проверки.

Итак, сначала ТБ на шкурке P600 с графитом, ибо у клинка были забойчики и далее заточка на грубопритёртой стороне ~ 2 минуты работал:

Как видно, несмотря на чрезвычайно узкую фаску и грубую притирку - грубость обработки не кошмарная. Клинок легко бреет предплечье. Очень агрессивен.

Далее беру сторону более тонко притёртую. Работаю 1 минуту. Клинок режет волос. Смотрю в микроскоп МПБ-2 и ничего плохого не вижу, но чудес-то не бывает, да и ногтевой тест мне не нравится, так что смотрю в бОльшем увеличении и по результатам делаю ДВА микрофото ОДНОГО участка клинка с разным углом падения света - имитируя то, как обычно подсвечивают клинки новички - для пущей наглядности того, при осмотре каких снимков заточки в интернете лучше посомневаться о том, что там на самом деле на РК.

Та-дам:

Ну вроде всё же прилично?) "Зубчик" на РК просто виден, ага? А вот нет.

Меняем угол падения света и вуаля:

Это даже не заусенец, а начало формирования (впрочем, я когда-то уже показывал похожее явление на некоторых микрофото и делал подробный обзор, но судя по нулевому пониманию у некоторых, кто я точно знаю, читал тот обзор - необходимо повторить, а то не доходит) - уже легко сгибающаяся на сторону полосочка стали на РК, слишком тонкая и получившая усталость от воздействия абразива с грубым рельефом. Ещё несколько движений и будет классический жирный заусенец.

А пока что - это безобразие шикарно режет волос и не хочет переставать это делать даже если провести по винной пробке - обычно, если есть заусенец, то при таком методе удаления, он часто отходит, утаскивая за собой фрагменты РК, ну а пока это ещё его "начаток" - такого нет, но и конечно, назвать это громко "РК" - язык не поворачивается. У меня.

У некоторых любителей создавать нездоровые сенсации типа "заточки до реза волоса на грубом абразиве за 3 минуты" - это называется кромкой, да, а небрежение относительно заусенки и прочей гадости на РК отметается, как не значащее, или они даже уверены, что всё нормально, ибо, как правило, оптикой либо не пользуются принципиально, либо пользуются такой, что там это не видно. Как говорится - "глаз не видит - желудок не страдает". Да, ещё заодно это опровергает идиотский тезис некоторых персонажей, о том, что при углах в 40 и более градусов, заусенка "не образуется" или "почти не образуется" в отличие от углов меньших. Да-да, и такое тоже приходилось слышать, и не раз.

Ну и раз уж родился обзор, я решил, что далее покажу способ удаления заусенца, к которому обычно не прибегают. Но иногда он может помочь, если у кого ограниченный набор абразивов, а ТБ делать "религия не позволяет".

Можно поступить просто и "спилить" начинающий образовываться или уже образовавшийся заусенец..... предыдущим абразивом.

Причём - если делать аккуратно, то РК при этом можно получить более однородную и острую, нежели на том же абразиве получалась "до того" в первоначальном режиме работы после более грубого абразива или просто "в режиме обдирки". А агрессия реза при том будет очень высокой. Хотя стойкость конечно будет не ахти, но это уже совсем другая история. В любом случае она будет выше, чем если оставлять безобразие после работы более тонким абразивом, или если остановиться после первоначальной обдирки на этом.

Я сделал 3-4 прохода на сторону, меняя стороны каждый проход и всё в порядке - справа снизу на фото видно прилипший кусочек заусенки:

Да, если открыть в оригинальном размере, особенно, этот снимок и самый первый в посте - то будет хорошо заметно, что на кромке изменилось. Хотя всё равно - абразив грубый и пятно контакта очень мало, т.е. нагрузка на несчастный сандвик развивается очень большая. Предплечье бреет более "зрелищно", чем в первый раз). Но волос пока не берёт.

Ну а как же "до реза волоса за 3 минуты"? Неужели без заусенки это не сделать? Нет, можно. Но не тяп-ляп, не при любой технике работы, давлении и выборе абразива. И ключевой момент в том, что заусенка должна быть гарантированно убрана. И не "по ощущениям", а по факту. Самое сложное - после её удаления правильным образом, доработать до того момента, когда РК максимально тонка для данного абразива, но новая заусенка не успела начать образовываться. Научиться этому без методов оптического контроля - не представляю возможным, разве что статистически допустимые случайные "выстрелы в десятку" наобум. Ну а после обработки даже такой грубой, как в данном обзоре, и особенно если сталь достаточно простенькая - вполне сработает просто направка на стропе. Из ХБ или кожи, с пастой или на чистой. Я направлял на куске чепрака, без пасты, конечно - нет смысла при такой мягкой стали. 10 проходов на сторону и волос строгается без проблем:

Это я ещё переборщил - как можно наблюдать, на самой кромочке, даже просто чистая кожа начала "натаскивать" местами микроскопические в буквальном смысле слова, "чешуйки" стали на кромку. Да, пока не везде, и назвать это даже микрозаусенкой я не могу. Но обработка -это всегда процесс, динамика. Ещё проходов 10 и будет уже микрозаусенка. Ещё 50 сделать - и можно получить микрозаусенку, шириной уже не в 1-2мкм., а во все 10 - я проверял не раз на разных сталях. В т.ч. это вплоть и до сталей с твёрдостью до 60 и более можно получить. Не на всех, но там уже народ легко это делает применяя на стропах пасты)).

В общем, главное, что я хотел этим всем сказать, снова, это то, что без анализа собственной работы и происходящего на кромке, быть уверенным в чём-либо что в собственных действиях, что в оценке того, что показывают некоторые блогеры или многие "я не мастер в заточке, но я дам мастер-класс по ней" - невозможно.

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Здравствуйте пытался недавно исправить советский складичок металл матовый,хозяин убил его я сам выпросил на испрвление кромка была в глубоких порезах 3-5 мм- проверяли твердость другого ножа,так вод после проведения всех работ на этапе заточки после гриндермана 320vl из кк пытался переходить на вашиту но несколько раз после начала работы получаю загиб рк 3см от зоны рикассо(гарда) не могу понять неужели выбран слишком большой и неудачный прыжок( вашита притерта на f400),буду очень благодарен за совет,спасибо,с Уважением!

------

Заточка на камнях;BR;

Здравствуйте спасибо! С Уважением!,С.

------

Заточка на камнях;BR;

Если Вы про пост 14 в начале темы, то там не после индиа, там Гриндермановский брусок. За сколько - я конечно на память не жалуюсь, но вспомнить такие подробности заточки, произведённой в 2013 году, я не в состоянии, спустя столько лет).

К тому же там ещё упоминается кварцитик (который кстати не совсем кварцитик) применённый между грубым бруском и пробкой с ГОИ N3.

Сталь там - хреновенькая пластилиновая 65х13, а её почти что угодно обрабатывает оперативно, так что переносить такой опыт на более твёрдые стали, да даже на ту же 65х13, но в нормальной термообработке и на хорошую твёрдость - тоже не стоит - это был, так сказать, пример именно "для бросовой нержи".

Вообще, скачок с обдирочного грубого бруска до пасты на эластичной основе, целесообразен в машинной заточке, не претендующей ни на особое качество, ни на особую стойкость - там это гораздо быстрее в принципе. Собственно - это самый "куцый" и примитивный вариант ступенчатой заточки, применяемый повсеместно в промышленной заточке и ножей и самого разного инструмента.

Иногда так делаю, когда затачиваю некоторым знакомым ножи, к которым не предъявляют особых требований по лёгкости и чистоте реза, а также стойкости, и которыми всё равно будут пользоваться от "неаккуратно" до "вандально". По подобным вариантам примеры приводил тут, в посте 4, именно на станке:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=254

И немного касался этого вопроса в теме "О хорошей заводской заточке и о том, как её повторить" - там в конце первого поста изложил то, как вижу принцип такой обработки и принцип _имитации_ такой обработки как бы "в масштабе", вручную (или, по крайней мере, без механизации):

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

Здравствуйте спасибо и как всегда очень убидительно и еще вопрос а за какое количество времени Вы Ярослав смогли убрать риски от индии на притире из пробки с гои 3(условно это где то м20 наверно)спасибо с Уважением.с.г

------

Заточка на камнях;BR;

Посмотрите пост 193 по ссылке, в этой же теме:

forummessage/224/12

Там пример, который в частности показывает, что проблемы могут возникать при ситуациях и с не самым огромным шагом тонкости обработки, в силу особенности стали и твёрдости её, в сочетании с твёрдостью тонкого абразива, к примеру. Иногда первые движения могут при воздействии на "рёбра" рисок грубого абразива, например спровоцировать сколы. И (что вообще самая основная и частая проблема такого метода с большим шагом зернистости/тонкости обработки), за вменяемое время удалить тонки абразивом риски и дефектный слой от грубой обдирки, не представляется возможным - до "донца рисок" грубого доработать - это одно, а вот снять с запасом, да ещё и проработать как следует - это уже намного труднее.

А ведь именно это может обеспечить хорошую стойкость, а не просто рабочую остроту на ограниченное время.

Так что важно понимать, что метод с большими скачками по тонкости обработки - в принципе паллиатив.

И степень его пригодности или непригодности, стоит выяснять экспериментально для конкретных случаев соотношения сталь/cет абразивов.

А если просто лепить такой метод заточки везде и всегда, то хорошего результата, сопоставимого с более постепенной и "поступенной" тщательной обработкой - ждать не стоит во многих случаях.

Но Вы правы в том, что снижение шероховатости после обдирочного абразива, методом работы на нём со сменой направления движений (а также применяя работу с суспензиями) - операция полезная для облегчения работы последующего абразива и повышает шансы и при большом скачке тонкости обработки получить результат получше - это да.

P.S.

Кстати, заметьте - я использую чаще именно понятие "шага тонкости обработки", а не "шага зернистости", так как напрямую получаемая шероховатость от зернистости не зависит и по разным сталям один и тот же абразив может оставлять совершенно различную шероховатость и различного качества поверхность фасок и кромку. Потому чей-либо пример обработки с шагом типа "200 грит - 4000 грит" - с разными абразивами таких зернистостей и по разным сталям, не будет одинаковым. Конкретику под ситуацию - подбирать нужно собственной практикой, анализируя в процессе проб, как происходит обработка и какой она даёт результат.

Да и в любом случае, заводская заточка в подавляющем большинстве случаев - не то, что стоит брать в качестве примера. Исключения есть, но это именно исключения, и довольно редкие.

Здравствуйте спасибо!значит нужно этим же абразивом например круговыми движениями с уменьшением давления-уменишить глубину рисок от этого абразива и прижок,видел заводскую заточку с 200 грит перешли сразу на 4000

------

Заточка на камнях;BR;

quote:Originally posted by Cer.valeew2016:

Здравствуйте подскажите пожалуйста а насколько качественная стойкость рк при больших "прыжках" по зернистости ?или если делать значительно повышение угла то это неважно(по методу ступ.заточки) спасибо с Уважением!

Стойкость от прыжков при прочих равных не зависит. Другое дело, что при больших прыжках и низкой абразивной способности брусков очень активно идет не съем металла, а размазывание-замазывание грубых рисок. Если после грубого абразива замазать а не вывести по глубине риски, то стойкость будет очень невысокой.

При значительном повышении угла легче снять металл до дна рисок, но сделать халтуру можно прилюбой технике, как и при любой технике можно сделать качество.

------

Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?

/Alex Last/

Здравствуйте подскажите пожалуйста а насколько качественная стойкость рк при больших "прыжках" по зернистости ?или если делать значительно повышение угла то это неважно(по методу ступ.заточки) спасибо с Уважением!

------

Заточка на камнях;BR;

Добавлю пару ссылок в тему - примеры успешного результата с очень большим шагом зернистостей:

Сталь 440с. Сет абразивов - Индиа-файн + Чарнли Форест грубый, пост 406 по ссылке:

forummessage/224/13

Сталь cpm s35vn. Сет абразивов - Петроградъ K-150-B + I-1000-VB, пост 15 по ссылке:

forummessage/224/13

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Воть

Полагаю,что выбор абразива в сете помимо марки стали -ещё зависит и от степени уделанности пациента))

На фото традиционный немецкий нож для завтрака.

Им режут на тарелках-посему острый он бывает недолго.

Решил попробовать сразу применить что-нибудь из тонких камней.

Увы ,не-вышло ))

Тестил :

-байкалит

-винтажный арк

-турецкий камень

-Линн Идвал

Этот арк давал больше всего шламма -именно этим критерием я и подразумеваю "лучшесть".

Потом сие действо мне надоело и в итоге я заострил этот нож вашитой ))

И не один, регулярно ими пользуюсь. Чаще вот этой парочкой:

Pike & KBJR. Оба небольшие - один 100х37х22мм., а другой - 102х34х28мм. Мой любимый типоразмер из компактных. На фото - слева Пайк, справа KBJR (под этим брендом мне попадались арканзасы неоднократно, и всегда были очень хороши):

Они слегка отличаются окрасом, однако в работе, разница еле-еле заметна и скорее тактильно, нежели в характере работы. Оба обладают просто шикарной производительностью и при том, способностью давать весьма тонкий и при том очень резучий финиш.

Иногда пользуюсь вот таким вот "атипичным" профилированным - он погрубее, для тонкой заточки, а не для доводки:

Или вот таким - он тоже не самый тонкий, но доводку можно сделать, не только тонкую заточку - смотря опять-таки что за сталь обрабатывать и как именно работать:

https://yadi.sk/a/fO1VyS4A3VfNgx/5af4236e9fd889653ba84329

Первые два что показал - намного тоньше при сопоставимой производительности.

Лучше или не лучше - не считаю возможным сравнивать, для меня это всё очень разные вещи. Тем более, что чарнли у меня несколько и есть совершенно разные:

Тем более, что чарнли (кроме одного, самого крупного) я применяю и с водой и водными суспензиями, и с маслом, а в таких вариантах, это совсем различный характер работы и различная оставляемая шероховатость даже в рамках одного камня.

Я беру под конкретный клинок, зная характер работы всех этих камней по сталям разных групп и в зависимости от того, какой финиш хочу получить, нужна мне доводка или достаточно тонкой заточки, или вообще нужен грубоватый финиш.

Так что для меня, сравнивать всё это многообразие, оперируя просто понятиями "лучше\хуже" - невозможно, как тёплое с мягким.

Единственно, скажу, что по высокованадиевым сталям я предпочитаю тот или иной чарнли, так как по ним эти камни производительнее. Ну и по некоторым "обычным порошкам" тоже часто предпочитаю чарнли, из тех, что помягче, особенно если очень высокая твёрдость при высокой насыщенности карбидами - иначе, особенно при более-менее большом шаге обработки, можно в самом начале работы, перейдя на тонкий камень слишком твёрдый, насажать микросколов.

То олдТор

Да,помню,что вам CF понравились.

Но ,как насчёт винтажных желтоватых транс.арков ?

У вас же наверняка есть такой в коллекции.

Недавно получил такой бланк.

Субъективно -он лучше ,чем CF.

Хотя ,если брать новодельные транс.арки,то Чарнлик лучше будет.

я точил АУС10 алмазами 25%, насколько помню все было очень не плохо, правда это был кухонный гуйто

Доводка на 50/40- это тоже шаманство ,что и доводка 125-ки нат.япом ))

Внешний вид подвода от 50/40 не того ...это и без микроскопа видно .

Впрочем буду прокачивать навык хорошей заточки на 20/14.На 7/5 -уже получается.

Подсевший ,25% конц-и уже даёт относительно приличный вид подвода.

По волокнистым материалам-алмазы самоё-то думаю.

Д2 нормально на алмазе 7/5 заостряется.

На железках попроще типа АУС8 ,8ср13 или сандвик -алмазы не понравились.

Впрочем ,видел в сети твёрдую АУС10 на 60 нрс.

Может по ней алмазы тоже подойдут.Точил китайскую 10ср15 -60 нрс,к ней алмазы подходят тоже.

quote:Надо посмотреть сколько продержится заточка, по по агрессии нож просто страшно в руки брать, впивается во все, к чему прикоснется.

Все оказалось не так радужно как думалось при срезании отпечатков пальцев.

Конкретная задача: есть старый (в смысле очень заслуженный) рюкзак. Надо срезать с него фурнитуру, ибо сам рюкзак уже протерт до дыр, а фурнитура из разряда"сейчас таких не делают" и очень хотелось ее сохранить для дальнейшего использования.

Берем ножик и начинаем очень аккуратно срезать нитки и не очень аккуратно кромсать стропы. Нож сел не дойдя до середины. При этом еще бреет, но той агрессивности нет.

Хорошая "доводка" на Веневском алмазе 50/40 давала ощутимо(субъективно) дольшую стойкость при резе всяких "веревок". В общем(прогнозируемо) чуда не случилось.

Конкретно в теме о заточке d2, полагаю, эта марка стали разобрана достаточно и в плане особенностей её поведения, и в некоторых вариантах заточки:

forummessage/224/21

Что же касается частностей, типа заточки под рез конкретного материала, то это Вам и подбирать, так как никто на расстоянии не сможет оценить насколько у конкретной D2 хорошая обработка, структура, и как она себя поведёт при каких углах заточки, какой микрогеометрии заточки и каких применяемых абразивах.

Лично мне часто попадалась китайская D2, которую тоньше чем на брусках с зерном м10 точить особо смысла нет, ну разве потом направить на ХБ стропе с порошком КК м10 с маслом. Так как она имеет обычно весьма крупную структуру, неравномерно распределённые карбиды, может одновременно быть и дубовой и давать вязкий заусенец, и при том может легко выкрашиваться.

Не говоря о том уже, что часто на китайских ножах, вместо заявленной D2, находится 9Cr18Mov, причём многим "достоверным D2" из китая она не только не проигрывает, так как такая же средненькая, но зато выигрывает в коррозионной стойкости.

P.S. То, что вашита не дала плюсов вместо алмаза после алмаза же - уже не один год и разные люди, в т.ч. поумнее и поопытнее меня, писали о том, что переходить с алмазов напрямую на природники - как правило, не особо благодарная затея, и рассчитывать что от такого "перечеркнётся" то, что получилось на клинке раньше и всё станет "внезапно лучше" - точно не стОит. Достаточно вспомнить статистику за много лет раздела, что ожидаемых прекрасных результатов на хороших природниках, переходящие на них сразу с алмазов - не получают обычно, в отличие от тех, кто подготавливает клинок к финишу на природниках на других абразивах. Я бы при условии, что заточка выполнена до тонких номеров на алмазах, если нужна ещё тоньше - брал бы алмазы же, в виде полусвязанного зерна на стеклянном притире.

P.P.S.

В любом случае, вопрос о предпочтительной заточке D2 - лучше обсуждать в теме по ссылке - она более профильная для этого.

А в данной теме прошу писать конкретно о своём опыте или спрашивать рекомендаций исключительно в рамках темы.

Посмотрел видео :

forummessage/5/1236

И тоже решил Китай Д2 заострить )):

Финиш -новый Веневский алмаз 2/1

Брил нож хорошо...резал плохо.

Такой финиш на М390 отлично подошёл,а на Китай Д2 увы нет.

Взял вашиту -вместо 2/1 ,увы лучше не стало.

Сделал тогда откат на алмаз 7/5 -уже хорошо,нож стал агрессивно резать .

Какие будут рекомендации для заточки Д2 ?

На роль тестового материала у меня очень твёрдая венгерская салями,как аналог Михиной бастурмы )).

То Чингачгук

Походу не всё так просто ...

Иначе производители Ворсмы научились бы точить свою х12мф и Рекса бы пабдили ))Тонко сводить там не все могут,но может точить научатся .

Заодно их ножи с заточкой с чукотским бубном пабдили бы ножи из порошковых железок от спецов с кухонной ветки ))

Ключевой фактор ,чтобы нож хорошо резал -это сведение ,а не бубны с заточкой.

При всём уважении .

Да,заточка конечно имеет большое зачение ,но нужна база в виде тонко-сведенного ножа.

Я всегда точу с шагом зернистости 50/40 25%(по шероховатости 600грит) потом 3/2(по шероховатости 2500-3000грит) потом "Золотой" (по шероховатости 16000) это для меня норма, так сказать стандарт.

На посиделках у Михи ГАИ Дима Фиксель подарил мне алмазный надфиль, приспособленный под зажимы Апекса. Супротив моего в стельку лысего Зубра 120грит этот просто жеребец на те же 120 грит.

Взял сегодня чисебу с Д2 и на 40 градусов заточил ее с ровныма попендикулярными рисками ка на заводской Бак Вангард. Потом на 55 градусов отполировал "Золотым". Свободно опускаемый волос перерезает в 5-7мм от пальцев, кожу с отпечатками пальцев срезает - аж страшно, жгутик крученый из туалетной бумаги срезает за пол движения.

Надо посмотреть сколько продержится заточка, по по агрессии нож просто страшно в руки брать, впивается во все, к чему прикоснется.

quote:Originally posted by alex-ice:

Евгений,как я понял- это был тест ?

Ёнгерт ножи тонко сводит ,зачем КК 150 было ставить ?

Вполне хватило-бы Гриталон М40.

Брезентовый ремень в роли заусенцо-сбивалки выступил ?

на 150 пошел только для теста, чтоб еще раз проверить утверждения о скорости работы по узкой фаске. Хотел увидеть реальное время на уборку рисок от самого грубого своего бруска.

Заусенец убрал на самом 150 бруске, но брезентовый ремень использовал для смягчения шероховатости на фаске, после такого грубого зерна, иначе он будет как напильник строгать мягкий М3 гриталон. Просто было жалко брусок...

------

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.

Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.

Тот, кто мне льстит, - мой враг.

/Сунь Цзы/

Посоветую еще один простой сет по простой нержавейке, которым на днях заточил с десяток кухонников и остался доволен результатом, к тому же времени ушло минут по 20 на нож, что для работы на приспособе с нуля очень хорошо. Обдирка на 220 ОА Гриндерман (оранжевый), далее средняя быстрая вашита, (+1 градус полного угла), ЛИ (еще +1 градус полного угла). В принципе, по таким сталям этого достаточно, но я решил улучшить результат, взял яшму и использовал ее для удаления возможного микрозаусенца и приведения РК к окончательному виду, поднял еще + 1 и поработал пару минут с частыми переворотами на зерно, со строгим контролем давления и минимизацией веса направляющей. Кромка стала намного качественнее, острота резко увеличилась (в микроскоп я остался доволен). Понятно, что по таким сталям это совсем не обязательно, ЛИ достаточно, но я решил сделать, т.к. ножи идут на проф.кухню и повары часто поработав такой заточкой, на нее подсаживаются и уже не признают полутупых ножей

quote:Originally posted by alex-ice:

Данный сет может подойти по Элмаксу ?

Конечно, по Элмаксу, по М390 - нормально

quote:Originally posted by alex-ice:

На 36 град-тот-же Борайд т2 400 дал выход на заусенец.

Далее попробовал новый алмаз 2/1 на 37 град -увы,но скачок сильно большой

Это очень много. Новый 2/1 металл уже практически не снимает, больше гладит, а после Т2 400 еще довольно грубая кромка, размер зерна все таки 18 микрон. Тут можно добавить промежуточный камень, какой нибудь в районе F1000 и потом уже можно на 2/1 переходить, с небольшим повышением

quote:Originally posted by alex-ice:

Вообще интересно,чем можно скакнуть после Т2 400 сразу на финиш-это ведь Индиа файн по сути ?

Из тонких природников - ничем. Из средних: вашита, турецкий, хиндостан. Даже на ЛИ рано переходить

То олдТор

Спасибо за инфо.

Евгений,как я понял- это был тест ?

Ёнгерт ножи тонко сводит ,зачем КК 150 было ставить ?

Вполне хватило-бы Гриталон М40.

Брезентовый ремень в роли заусенцо-сбивалки выступил ?

Ещё варианты на эту задачу :

Пробка ,войлочный блок,кусочек мягкого дерева или обрезок.транс.арка ?

Сам удаляю заусенец путём переворачивания клина в зажимах точилки ,но не всегда на грубых абразивах это выходит.

quote:Изначально написано Евгений_Е:

..Делая большое повышение угла, вы не только делаете технологический барьер, но и работаете по очень узкой фаске, которая на первых движениях растёт очень быстро - практически удваивает ширину за один проход по бруску.

Именно поэтому так важно понимать, насколько широкую или узкую последнюю фаску надо сделать и соответственно этому подбирать абразив.

Очень важный момент ты озвучил.

Сегодня для теста проработал фаску на рубанковском 150 КК. Ширина фаски 0,2 - 0,3 мм, овощной из элмакса, серии проджект-м местного изготовления. Далее целиком зачистил всю фаску на М3 гриталон КК из новой серии (чуть тверже первых). Угол удержал плохо, заметна небольшая линза, но на убирание рисок М100 ушло чуть более 5 минут.

Мой вывод, по узким фаскам при работе на настольных брусках, можно делать довольно большие скачки по размеру зерна. Из опыта, на такую же работу по фаске в 1мм, я потрачу не менее часа, скорее два.

Делая большое повышение угла, вы не только делаете технологический барьер, но и работаете по очень узкой фаске, которая на первых движениях растёт очень быстро - практически удваивает ширину за один проход по бруску.

------

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.

Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.

Тот, кто мне льстит, - мой враг.

/Сунь Цзы/

quote:Изначально написано alex-ice:

...То олдТор :

Может байкалит или турецкий oil stone в более грубой доводке подойдут ?

байкалит, как по мне - нет, не подойдёт. Если его грубо притереть, он недурно, и, кстати, с водой в т.ч., недурно точит (а не доводит) именно довольно мягкую нержу. На s30v и тем более на элмакс - не то. Он твёрд и если идти на такой твёрдый камень сразу после рисок от намного более грубого - легко получить в самом начале формирования им следующей фаски, сколы на кромке - точечное воздействие твёрдого камня на относительно редкие рёбра грубых рисок. Вот к примеру - ллин идвал после не помню уже чего, но реально грубого, может индиа на дубовой s35vn, реально дубовой - слишком большой скачок, камушек даже тонкий работает грубовато и кромка получается недостаточно однородной - видно, что надо снимать ещё:

https://yadi.sk/a/QHsI6UV43VfNfw/5af4236501ecf5d5fcc7d9f1

Была бы повязче сталька, может и сработало бы, как я ранее в теме показывал арк после индиа на s30v. Но арк был - не самый далеко тонкий.

В общем, много факторов, я бы скорее сначала тем же турком поработал - в бОльшем количестве случаев это даст более предсказуемый результат. Переходы сразу на реально тонкие камни - возможны, но когда Вы сами в процессе заточки становитесь уверены, что это сработает хорошо в конкретном случае.

Если сталька кажется "суховатой" - лучше действовать с более постепенным повышением тонкости обработки. Если кажется "упругой" и достаточно вязкой, при хоть какой угодно высокой заявленной твёрдости - тогда можно и попробовать "шагнуть" пошире. У меня вот такие впечатления сложились.

quote:Originally posted by alex-ice:

Вообще интересно,чем можно скакнуть после Т2 400 сразу на финиш-это ведь Индиа файн по сути ?

То олдТор :

Может байкалит или турецкий oil stone в более грубой доводке подойдут ?

Либо очень тонкое сведение, либо много суспензии.

Судя по борайду, предполагается делать финиш на приспособе, т.е маленьким брусочком. Я бы на вашем месте выполнил финиш с большим увеличением угла на полноформатном настольном бруске. Это резко повысит скорость финиша и позволит формировать микрофаску исключительно на зерно со сменой сторон после каждого движения.

Из моего опыта заточки с микрофаской:

1. Повышение угла более 5 градусов на каждую сторону (+ 10 полного угла), позволяет вообщ не учитывать размер зерна предыдущего бруска, если он был однородным и не давал глубокой паразитной риски. Кроме алмаза, там все риски глубокие.

2. Настольный брусок во много раз быстрее, чем брусок в точилке. На настольном проще менять угол после каждого движения.

3. При создании микрофаски важно сделать её действительно микро, т.е без оптики её вообще не видно, а с лупой её найдёт только профессионал умеющий смотреть и видеть отблеск.

4. Создавая микрофаску на бруске длиной не менее размера клинка, мне достаточно до 20 движений на каждую сторону. Обычно 10 движений, контроль, при необходимости 5 движений, контроль, при необходимости ещё 5 движений. Ели этого не достаточно, возврат на предыдущий брусок.

5. Общий угол микрофаски может быть большим и даже огромным! Я реально финишировал кухню с углом 50 и даже 60 градусов. Микропила на кромке становится менее выраженной, но прямой рез совсем не страдает.

6. Удивительное наблюдение. Если клинок склонен тупиться микросколами, то микрофаска на глубину менее обычных микросколов или загибов кромки во много раз увеличивает стойкость РК к подобным повреждениям.

Ps. Забыл добавить, если я начинаю заточку на F400, значит обдирка, значит исправление больших косяков. В таких случаях я всегда прорабатываю до чётко ощущаемого руками заусенца. Потом убираю заусенец переменными движениями. Затем широкий брезентовый ремень, если предполагаю большой скачок по абразиву.

------

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.

Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.

Тот, кто мне льстит, - мой враг.

/Сунь Цзы/

Пасиб за инфо .

Данный сет может подойти по Элмаксу ?

Тут такие условия "игры" :

Заточка в 2 камня .

Читал,есть такой способ заточки -без выхода на рк относительно грубыми абразивами :

В общем так :

Беру т2 400-35 град-сношу зводские риски ,но...выхода на заусенец увы нет.

Всё ж таки 58 нрс.

Более грубый камень брать не стал :

На 36 град-тот-же Борайд т2 400 дал выход на заусенец.

Далее попробовал новый алмаз 2/1 на 37 град -увы,но скачок сильно большой.

Лыжи не едут.

Взял алмаз 7/5-на 37 град.

Отлично- нож бреет с двух сторон клина .

Вообще интересно,чем можно скакнуть после Т2 400 сразу на финиш-это ведь Индиа файн по сути ?

То олдТор :

Может байкалит или турецкий oil stone в более грубой доводке подойдут ?

quote:Для простой нержи могу посоветовать короткий сет: Борайд Т2 400, Т2 800, туффит. На Т2 800 поднимаем на + 1 полный градус, на туффите еще + 1. Когда в конце работаем на зерно с подрезанием возможных остатков заусенца, еще на + 0.5 градуса. Получаем быстрый результат и приличный рез. Я так простые кухонники из мягкой нержи затачиваю

Хороший совет!

quote:Originally posted by alex-ice:

Борайд Т2 400-17,5град (половинный угол)-вашита -17,8-транс.арк- 18,3

Для простой нержи могу посоветовать короткий сет: Борайд Т2 400, Т2 800, туффит. На Т2 800 поднимаем на + 1 полный градус, на туффите еще + 1. Когда в конце работаем на зерно с подрезанием возможных остатков заусенца, еще на + 0.5 градуса. Получаем быстрый результат и приличный рез. Я так простые кухонники из мягкой нержи затачиваю

Ярослав ,Спасибо за инфо.

Железка понравилась .

Жаль ,что этот брэнд не предлагает тонкосведенные кухонные ножи.58 нрс это нормально для кухни.

На удивление-качество слесарки и заводской заточки,лучше сейчас,чем у Бенчмэйд.

Складни эти сведены в 0,4,что тоже отлично.

Только ...они маленькие (7см клин)- ну для экспериментов по заточке -подойдут,потом на подарки пригодятся .

При этих вводных, полагаю, что Ваш выбор по приросту угла удачен, и расклад по сету получается весьма компактный, и не должно быть существенных времязатрат на обработку.

Если что-то менять, в т.ч. из вводных, то можно, например, для облегчения реза, сделать так - обдирать на меньший угол, скажем на 30-32 градуса и повозиться, проработать до префиниша включительно по всей фаске, а потом тоненьким камнем делать узкую микрофаску, и градусов на 35 - учитывая, что эти клинки не сильно тонко сведены, это благотворно скажется на облегчении реза, а также будет некоторый запас по углу микрофаски на правки, однако заточные фаски здорово станут шире и раз Вам хочется чтобы выглядело красиво, прорабатывать их придётся как следует, тем более, что надо достаточно хорошо подготовить "почву" для микрофаски финишным камнем.

То олдТор :

Какой скачок по углам можете порекомендовать ?

На роль пациентов :

складники Sanrenmu 8сr13 ,58 нрс

Обдирка на 35-финиш до 37.

У меня их кучка-хочу попробовать с разными абразивами в контексте минимизации заточного сета.

Пока качественный финиш (внешний вид подвода) вышел так :

Борайд Т2 400-17,5град (половинный угол)-вашита -17,8-транс.арк- 18,3.

Алмаз 20/14 по этой стали выяснилось хуже ,чем Борайд Т2 400.

Приветствую!

Попробую разобрать этот момент.

Потому что на самой РК и сколько-то от неё "вглубь" клинка - дефектный слой практически идёт "насквозь". Т.е. чтобы дойти до не затронутого "слоя", центр которого сможет стать потом вершиной нормальной кромки, мало снять, скажем 5-10мкм. с кромки, что для технологического барьера и так многовато перед тонким финишным абразивом. Надо убрать, скажем в 10 раз больше. А это уже толщина, с которой на тонкий камень не перейдёшь - тут за разумное время им не получится заточить, да и созданная им микрофаска, окажется довольно широкой, пока дойдём до остроты. Это просто нецелесообразно. Надо вводить промежуточный абразив и не делать такого аццкого скачка по обработке.

По поводу заведомо слабой РК - когда зёрна абразива дают на РК боковую нагрузку - они её прогибают со стороны на сторону - там где сталь достаточно тонка, она уже прорезается, наиболее острыми и выступающими зёрнами, а давящими - продолжает продавливаться, пока не прорвётся + натаскивается заусенец - такие нагрузки создают усталость на этом участке.

Я показывал, как выглядит результат боковой нагрузки зёрен - гляньте вот тут пост 14:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=208

Вот посмотрите там на быстрорез, и оцените, насколько далеко от РК этот эффект простирается, и прикиньте глубину - если получается такое продавливание на другую сторону, (причём что там это было очень осторожное с мизерным давлением просто нанесение рельефа на фаску, несколькими проходами, а не заточка - подробнее было вот тут про тот пример:

forummessage/224/18 ) это обозначает что всё это - получающий усталость дефектный слой. Это должно дать представление о том, сколько же надо, выполняя технологический барьер, сточить с кромки, при сходной ширине и глубине дефектного слоя, чтобы выйти на "чистый металл". И становится понятно, почему это лёгким снятием считанных микрон при выполнении технологического барьера и\или создании микрофаски весьма тонким абразивом - не приведёт к удалению столь масштабных деформаций.

Для этого целесообразнее всего, продолжить именно заточку, с более постепенным уменьшением применяемой зернистости.

Удалось передать идею? А то у меня что-то не клеится формулирование сегодня совсем...

Ярослав, добрый день!

Разжуйте пожалуйста попроще вот это:

"Но применение дальше очень тонкого абразива, не способного сточить перед тем как дать кромке выйти на высокую остроту, следы от воздействия зёрен предыдущего абразива - а это в частности продавливание стали в "донцах" рисок в зоне РК - та самая боковая нагрузка от зёрен абразива, когда они ещё не прорезают в зоне РК сталь насквозь, но близки к этому, сталь продавливается со стороны на сторону в "донцах" рисок и далее, если смотреть в микро в динамике (или почитать справочники по абразивной обработке, некоторые, а лучше и то и другое вместе), становится ясно, что это одна из составляющих и образования заусенца и, собственно, является в т.ч. одной из причин образования дефектного слоя (и фольги на кромке) - с достаточной усталостью, которая не позволяет кроме держаться, если такой слой на неё выходит, как бы мы его по верхам потом не сглаживали, чем бы то ни было."

Про негативный эффект понимаю тк постоянно сталкиваюсь, но причин и механизм никак не пойму (догадываюсь, чувствую, но ясно и просто как 2*2 никак не пойму(((

Разъясните пожалуйста доступнее почему и барьер и тонкий абразив не устраняют дефектный слой и почему кромка заведомо слаба хоть и остра.

С уважением, Иван

Недавно попробовал эдакий крайний вариант шага абразивов - заточил нож из аус-8 на 30 град. на индиа файн с маслом, выполнил технологический барьер, затем снова несколько проходов на индиа, меняя стороны каждый раз - это хорошая схема для пластичных сталей на масляных довольно грубых брусках, чтобы не иметь заусенки - главное - на последних движениях действовать крайне дозированно и постоянно проверять, буквально каждые пару движений - ловить момент, когда острота появилась, и агрессивность реза тоже, но зёрна абразива ещё не начали создавать новую заусенку.

А далее я взял... керамику от Гриндермана - я публиковал обзор о ней вот, в частности тут:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=203

Повысил сильно угол и создал практически невидимый невооружённому взгляду микроподводик.

И далее начинается самое интересное - я в общем предполагал, что так оно и будет, но проверить было нужно.

Нож отработал нормально примерно в три раза меньше, чем если его затачивать так, как я делаю обычно, и дело тут не в керамике.

Это та самая ситуация, когда не спасает технологический барьер - мне вообще было интересно разобраться, в пределах его эффективности.

Ну и данная проба - один из аспектов такой проверки.

Насколько я смог оценить, постепенно, по мере деформаций РК ситуацию в динамике, за время поюза, всё упёрлось в дефектный слой от индиа.

При достаточно небольшом угле заточки и достаточно тонком клинке, даже очень аккуратно выполненная заточка на столь грубом зерне - средняя точка фракции у индиа файн в районе 35мкм., а результат я получил по шероховатости, работая очень тщательно, на уровне работы абразивов с зерном порядка 14-10мкм. - глубина воздействия зёрен абразива на сталь и ширина этого участка от кромки, оказалась больше, чем я смог удалить, выполняя разумный технологический барьер, на достаточно тонком абразиве и снимая не чрезмерно.

Т.е. он имел бы смысл, если бы на индиа я и заканчивал заточку - всё равно от столь грубой, ждать стойкости особо не приходится, а вопрос с заусенцем был бы грамотно и полностью решён.

Но применение дальше очень тонкого абразива, не способного сточить перед тем как дать кромке выйти на высокую остроту, следы от воздействия зёрен предыдущего абразива - а это в частности продавливание стали в "донцах" рисок в зоне РК - та самая боковая нагрузка от зёрен абразива, когда они ещё не прорезают в зоне РК сталь насквозь, но близки к этому, сталь продавливается со стороны на сторону в "донцах" рисок и далее, если смотреть в микро в динамике (или почитать справочники по абразивной обработке, некоторые, а лучше и то и другое вместе), становится ясно, что это одна из составляющих и образования заусенца и, собственно, является в т.ч. одной из причин образования дефектного слоя (и фольги на кромке) - с достаточной усталостью, которая не позволяет кроме держаться, если такой слой на неё выходит, как бы мы его по верхам потом не сглаживали, чем бы то ни было.

В общем - ожидаемо, кромка при обычном же поюзе стала получать длинные замины и загибы практически на всю ширину микрофаски от керамики.

Так что обработать тонко и выполнив технологический барьер - это далеко не всё, и делая это "для галочки", и без контроля - само по себе совершенно не обязательно обеспечит хорошего результата. Он получается, конечно, лучше, чем если совсем небрежно точить, но и от по-настоящему хорошего - тоже очень далёк.

Резюмируя, можно сказать, что:

Не удалённый дефектный слой от достаточно грубого абразива, сводит на нет полезный эффект от технологического барьера, даже при выполнении далее существенного повышения угла, с большим шагом по тонкости обработки.

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Попросила супруга подточить овощник - я сильно удивился, так как только правил его керамомусатом, ну правда может угол подрос слишком. Проверил РК - всё нормальной остроты. Но - не устраивает лёгкость реза, всё-таки керамомусат (хотя у меня и тонкий idahone, который заявляют типа "3000", что в очередной раз показывает как глупо всё привязывать к зернистости и особенно - получаемую шероховатость), оставляет на мягкой достаточно нерже, риску сопоставимую с брусками м10-м7, а она у меня привыкла к ножам с совсем лёгким резом, что чистя ту же картошку это немаловажно - меньше нужно усилие, больше управляемости и меньше вероятности порезаться. В общем, на бруске 24а м28 СМ1 (не самая мягкая, кстати, СМ1, не "плывёт") Рижского абразивного завода быстренько заточил, снеся вторую фаску по которой и правил мусатом последнее время (думал может он всё-таки приживётся для таких ножей - но нет, не прижился - грубовато), и далее сделал вторую фаску на вот таком камушке:

Вот тема, посвящённая ему:

http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=190

- с олеинкой он быстро справился со своей задачей - снято с объективом Ломо-План 10х0.22, по горизонтали кадра 2мм.:

В общем, камушек этот у меня прижился очень хорошо... Шаг зернистости велик, конечно, но по достаточно вязкой и не особо твёрдой нержавейке он вполне актуален и экономит время.

Само собой, перейдя на него, я, формируя вторую фаску, сначала зачистил риски от предыдущего абразива вдоль РК, подрезая и возникающий заусенец, затем проработал "сеткой", кладя риски крест-накрест, и наконец, нанеся риску в нужном направлении - по направлению реза.

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

LI иногда и ещё грубее попадаются - мне как раз повезло, один есть совсем-совсем рыхлый и грубый, и второй - годный для финиша ножей и префиниша бритв - всё никак не соберусь сделать обзор с последовательным их применением - это довольно интересно получается, будет время - сделаю!

------

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Камень однозначно LI, поздравляю! Очень любимый мною камешек, но он скорее префиниш, а некоторые экземпляры по грубее вообще работают на уровне 3-4 К Гритт. Поэтому для финиша целесообразно посмотреть что-то другое. Хотя есть очень твёрдые экземпляры, годные для этой стадии.

Спасибо.

Турка обычно до F400-F500 притираю, байкалит - по-разному, который беру с собой на выезд что-то подправить, притираю до F600, а на которых доводку выполняю - до F1200.

To oldTor

Заточный сет :

турецкий камень (oil stone)- байкалит.

Для данного сета какую оптимальную степень доводки камней посоветуете ?

Проверил :

Этот сет работает ,но хотел-бы результат лучше.

2к - это всего лишь указание зернистости и не более, если не иметь в виду конкретный камень. Есть и медленные камни на такую зернистость, и бывает выбор камня неадекватно стали.

А тут и камень быстрый, и подходит под сталь хорошо - вот она и наглядная экономия времени и сил, когда одно к другому органично подходит.

К тому же тут заточка на стационарном воднике, с суспензией, что способствует производительности.

Да и W75 довольно удобная в заточке сталь, несмотря на 59-61, а у клинков с зонной закалкой бывает заявлена и 63 у кромки (хотя я бы больше 62 не дал, но это так, субъективизмы уже), и тоже несложно затачивается и доводится недурно - не "сухая", с вязкостью всё в порядке. Микросколы бывают, но исключительно на заводской заточке, а когда дефектный слой убран и заточка сделана как надо, то уже такого не происходит.

То suing

"Ну вы блин даёте " (с) ))

Как я понял камень в 2к- у вас выступил в роли обдирочника.

Хотя у w75 59-61 hrc.

Впрочем у меня мало опыта по заточке углеродки -один раз точил 65Г ,но начинал с Чосеры 1000.

На порошках обычно (если тонкое сведение),начинаю с алмаза 25 микрон.

Собственно понял иронию Ярослава по поводу реза закуски ))

REX121

После заточки от изготовителя- прошёлся на точилке с керамическими стержнями.

Нож весело брил и тонко резал твёрдую колбасу.

Но коврик резал с большим усилием ,на уровне китайца из стали хз за 10 евро.

Наточил по быстрому в 2 алмаза- коврик хорошо режет теперь,но на досуге буду делать другую заточку.

Если хорошенько подумать...

Хм, посмотрим, что я смогу углядеть...

Теперь присмотрелся к характерным чёрным точкам на поверхности англичанина и .... вероятно, Вы правы!

Я бы, признаться, и чф от микрокварцита то не отличил (полагаю не я один).

Ну если опознаваемый - есть LI я буду только рад.

Такой сланец лишним в заточном хозяйстве не бывает)

Поддержало мое заблуждение то, что камень очень плотный и достаточно твёрдый, работал на нем с оливковым маслом, он масло не впитывал вовсе и суспензию не давал.

Сланец я в нем бы не скоро заподозрил. Лихо он зубчик на РК навёл.

С уважением, иван

Шикарный обзор! Большое спасибо!

Английский камушек, похоже Llyn idwal - видно характерности некоторые...

И в макро тоже сходно:

Очень классно, что рассказали о нортоновском воднике - давно про него никто ничего не писал...

Продолжая пробы 10к metalmasterprivatebrand, прибег к варианту #3, указанному Ярославом в посте #214 - углеродка.

В качестве подопытного - нож от розелли из w75.

Решено было точить после того, как малышок, при попытке им построгать очень сухое твёрдое сосновое полешко, оставил негативный отзыв.

Посмотрели при 100х увеличении (диаметр круга 1,2мм) не мудрено, что х..плохо строгает: заводская заточка - грубая обдирка и круг с пастой.

Разумеется стойкости никакой, сплошные повреждения на рк.

![]()

Угол спуска 24 полных градуса.

Ну что же, будем точить.

Взял нортоновскую комбинашку 4000/8000 (в японогритах 2к/4к).

Фото подвода сделано через минуту после начала заточки на одной стороне.

Показалось, что уже образовался заусенец, проверил, так и есть.

4000 сторона легко отдаёт суспензию, в этом похожа на рубанковские КК камушки. Очень производительно работает.

![]()

![]()

Перешёл на 8000 сторону.

За 5-7 минут риски от предыдущего камня были замазаны.

Как будто на пасте (Луксор или диалюкс) прошёлся.

Засаливается только камень очень быстро и глубоко.

Работает 8000 сторона тактильно, как слабозамоченный 3000 серакс,

немного ещё шэптон про напоминает (резиновые ощущения).

Фото забыл сделать((

Решил проверить стойкость после камня и угол уточнить.

Несколько раз, глубоко с силой врезаясь, давая

боковую нагрузку, построгал:

![]()

![]()

![]()

Что тут сказать?!

Беда-беда, огорчение...

Угол повышать!

Переходим на следующий камень.

Итак с 8000 (по факту 4к jis) переходим (прыгаем) на 10к jis с повышением угла.

На этом фото для сравнения изменений представлен тот же участок, что и на предыдущем фото.

![]()

Риска на подводе, как от натурала.

РК годная, считаю, что шаг с 4к на 10к удался!

Одно "плохо" -очень мягкий камень. Очень легко срезается, чуть только угол гульнет.

Но хорошо отучает давить

![]()

![]()

Все-таки рк после такого мягкого камня может оказаться рыхловата,

нужно пройтись чем-нибудь твёрдым и натуральным.

Нашёл в закромах ещё не испытанный англицкий камушек (названия продавец не сообщил, но величал "микрокварцитом").

Ещё чуть приподнял угол и финишировал на нем.

На фото англицкий камушек под увеличением.

![]()

![]()

По окончании заточки подвод и рк выглядят так: