|

24-4-2021 23:01

oldTor

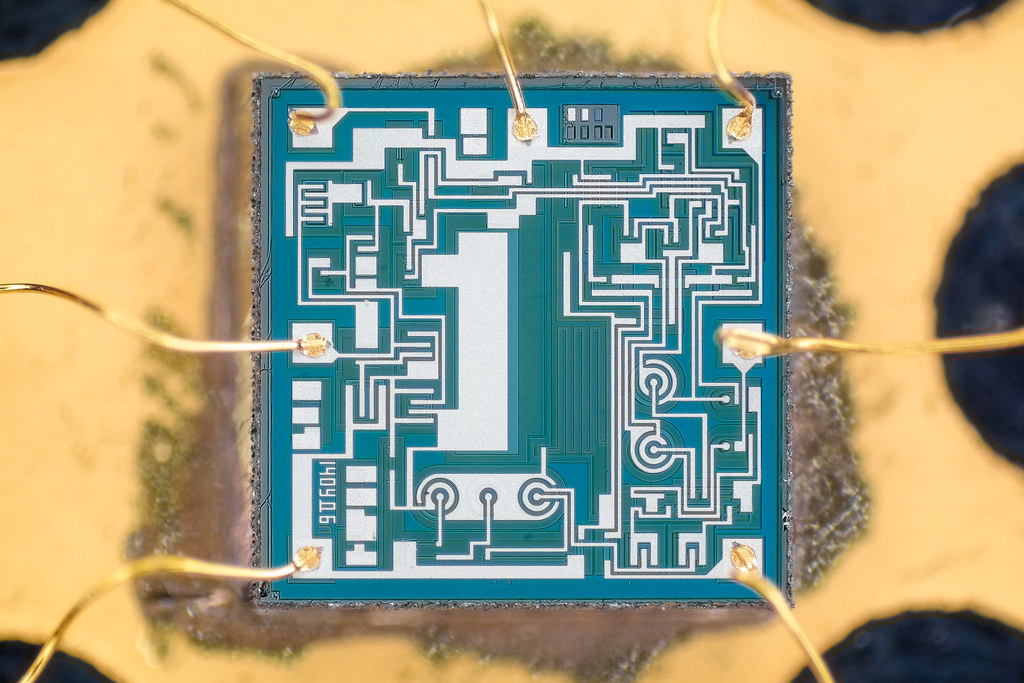

В продолжение обсуждавшегося ранее в посте 709 момента о специфике окраски микросхем:

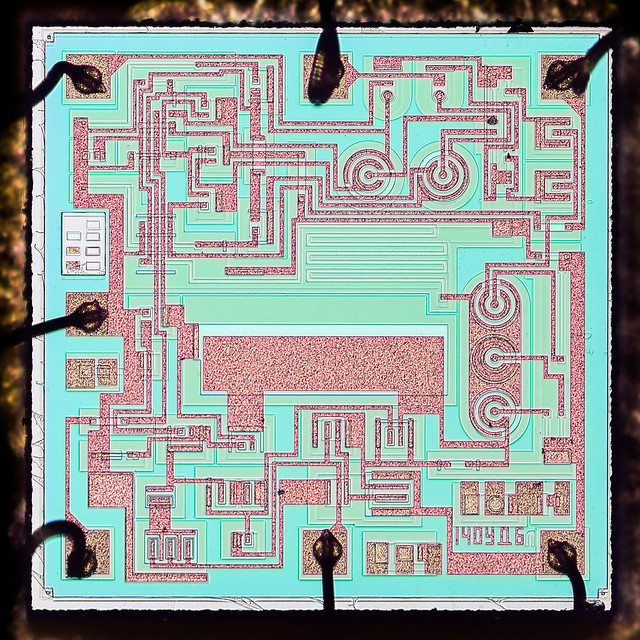

Ранее уже как-то снимал микросхему К140УД6, а тут мне попалась ещё одна такая, и вот у неё окраска совершенно другая. Интересно получилось - первый снимок "старая", второй - "новая" - объективы, апертура и кадрирование разные, масштаб +- сопоставимый, освещение одинаковое - через объектив с опак-иллюминатором ОИ-1: ------ |

|

14-5-2021 20:27

oldTor

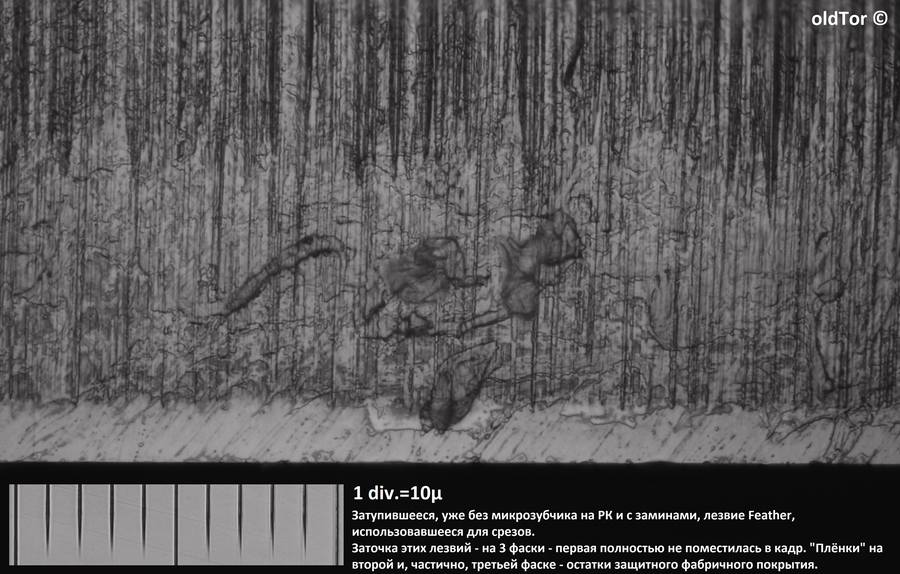

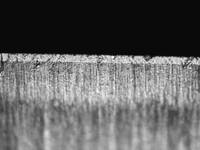

Когда-то меня попросили сделать микрофото лезвия Feather для Т-образного бритвенного станка и было любопытно наблюдать облой защитного фабричного покрытия на самой кромке, чем, предположительно, объясняется первое бритьё этими лезвиями не всегда особо комфортное - на комфорт выходит со 2-3 раза, когда облой уходит и обнажается собственно кромка.

Я уже не помню где те самые фото, нашёл и перезалил только то, где облой с нового лезвия я аккуратно удалил (погружая осторожно кромку в чистый сигаретный фильтр по расположению его волокон, предварительно сняв с него "обёртку" - старый способ очистки лезвий, подсказанный когда-то уважаемым Дмитричем) - можно разглядеть и микрозубчик на РК и не очень равномерный слой защитного покрытия - объектив Labor-microscopes Plan 20x0.40 WD 8mm., кроп: К сожалению, я не делал такого стэкинга, чтобы было видно, что заточка "на 3 фаски", а ракурс и свет тут этому тоже не способствуют - внимание на крайнюю фаску и РК, а ведь на ютубе ходит миф, что "на две" - благодаря юсб-микроскопам, не разрешающим третью фаску, шириной несколько меньше 20мкм., и по той же причине, миф об отсутствии заявленного производителем защитного покрытия. Кромка полностью лишилась микрозубчика, и третья фаска почти полностью лишилась защитного покрытия и сгладилась. Однако на второй фаске покрытия осталось полно - прозрачные его плёнки хорошо видны. На первой фаске(стэкинг я делал, в частности, ради того, чтобы хотя бы её часть влезла в кадр - чтобы развеять миф о том, что их там две) "плёнка" этого покрытия тоже хорошо заметна. Ну и защитное покрытие на Feather меня пожалуй удивило - сколько я им сделал срезов, в т.ч. достаточно твёрдых объектов, а оно даже на второй фаске почти полностью сохранилось. ------ |

|

4-6-2021 18:46

Skif 77

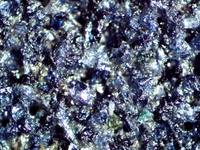

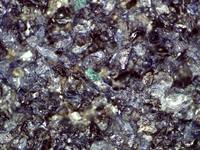

Купил поляризационный б.у объектив 4,7х/0,11 190/-. Решил попробовать фотографировать с настольной лампой. За одно снял колбу, с сгоревшей матовой светодиодной лампочки (в дальнейшем просто колба), сверху сделал отверстие чтобы туда входил объектив (с учётом рабочего расстояния 25,9мм).

В настольную лампу закрутил лампочку (тоже матовую, CRI 98) освещать колбу. Norton Crystolon Coarse/Fine. Начал с 190 и дошел до 150. Fine вообще плохо получается, Coarse немного получше, правда всё искрит (CRI 98 бес колбы) , но цвета обнадёживают. А уменьшить угол падения света, не получится, Через колбу, угол падения света от лампы, всё равно сказывается, а насыщенность цветов меньше. |

|

4-6-2021 19:12

oldTor

Мне последняя понравилась. Тут ещё сыграло то, что прямо нужный "слой" шероховатости бруска попал в ГРИП - а когда шероховатость объекта сильно в целом превышает ГРИП, это часто не сразу выходит - выбрать фокусировку на том условном слое, которая даст наилучшее представление об объекте.

|

|

6-6-2021 19:29

Skif 77

Купил ОИ-1 'второй тип' или 'новой конструкции', под названием 'объектив линза прибора микроскопа? ломо ccch', без патрона и блока питания, с вкрученным Ломо 8х/0,20, в состоянии нового. Из-за такого названия, наверное и цена была не очень высокая. ОИ отложил до принятия решения с освещением, и его реализацией. Также пусть лежат два П 190/- объектива ОМ-13П 9х/0,20, ОМ-8П 21х/0,40, с паспортами, с хранения, которые оба, стоили примерно как один б.у ОМ-12П 4,7х/0,11.

Ярослав (oldTor), как-то советовал разобрать экран, старого не нужного телефона. Мне было интересно, и я разобрал. Сам тёмный экран, между ним и темноватым но правильным, без искажений зеркалом с обратной стороны, входит шлейф провода. Дальше 4 разные плёнки, самая толстая, даже не плёнка а пластина- матовая, при определённых положениях и освещении, можно заметить параллельные то-ли волнистые, то-ли прерывистые линии. По-тоньше это просто матовая плёнка. Самые тонкие это линейные поляризаторы, но один какой-то странный, с одной стороны зеркалит, и вроде опять эти линии. В сети начал читать информацию о поляризаторах, и заблудился как в лесу. Оставил это занятие... На почту из 'Мешка' пришло письмо о новых товарах которые выложили продавцы, которые мне интересны. Там была дифракционная решетка. Почитал в сети о решетках, и вообще о дифракции, стало немного понятнее что это за пленки в телефоне. |

|

6-6-2021 20:22

oldTor

Я ничего не могу сказать по поводу того, какой свет отражает светоделительное стекло, но в любом случае, одного поляризатора для наблюдений в поляризованном свете - недостаточно.

Для этого используется два полярифильтра - один называется анализатором, второй - поляризатором. Путём их смещения относительно друг друга, обеспечивается полное погасание света кроме как на поверхностях, "окрашенных" поляризацией + вводя компенсаторы (например, самодельные из полимеров - я делал из прозрачных коробочек от CD-дисков), можно добиваться изменений в расцветке и контрасте. Подробнее про поляризацию в опак-иллюминаторах можно прочитать, например, в описании к осветителю ОИ-21, который снабжается и анализатором и поляризатором: scopica.ru К слову, при отсутствии линейных поляризаторов, можно использовать и циркулярные фотографические, развернув их реверсно. У меня, к примеру, только один поляризатор линейный достаточного размера для съёмки макро и я часто использую его в паре с циркулярным фотографическим полярифильтром в реверсном положении. И всё работает. Умные люди на микроскопном форуме объяснили это явление следующим образом: "В фотографии иногда возникает необходимость устранения бликов (паразитных отражений). Поскольку паразитные отражения поляризованы линейно, для этого применялись линейные поляризационные фильтры. С появлением цифровых камер с системами автофокуса и автовыдержки обнаружилось, что эти системы чувствительны к положению плоскости поляризации входящего света (почему - не разбирался, возможно, из-за отражений на их зеркалах и в призмах: коэффициенты отражения зависят от взаимной ориентации плоскости отражения и плоскости поляризации). Выходило, что поворачивая поляроид для подавления бликов, фотограф может "ввести в заблуждение" автоматику камеры. Поэтому возникла идея: после того, как полярифильтр сделал свое дело (погасил блики), свет деполяризовать, чтобы автоматика камеры работала правильно. Оказалось, что проще не деполяризовать, а сделать свет циркулярно поляризованным, ведь в среднем за период колебания такой свет энергетически (т.е. для фотоприемника) эквивалентен неполяризованному. Поэтому стали делать циркулярные полярифильтры, в которых сразу за линейно-поляризующей пленкой ставят четвертьволновую пленку (пластинку), при этом плоскость поляризации линейного поляроида и плоскости Ng и Np компенсатора должны быть повернуты на 45 градусов друг относительно друга. Если в таком составном фильтре свет проходит сперва поляроид, а затем компенсатор - на выходе он имеет круговую поляризацию. А если свет проходит сперва компенсатор, а затем поляроид - то на выходе имеем линейную поляризацию. Таким образом, в нужном направлении направив свет через циркулярный полярифильтр его можно использовать как линейный." Источник: Вот в посте 699 этой темы - снимок зёрен электрокорунда сделан мною именно с такой связкой - циркулярный полярифильтр в реверсе между объективом и предметным стеклом (можно и позади объектива расположить - между ним и камерой), а линейный - на своём месте - на окошке осветителя в "подвале" микроскопа МББ-1А. Проходящий поляризованный свет - окраска кристаллов засчёт него, и чёрный фон - тоже. При редактуре я его ещё чуть затенил, но это в принципе само собой происходит при расположении полярифильтров в положении "погасания" - светятся и окрашиваются только кристаллы. С отражённым поляризованным мне пока похвастаться нечем( |

|

6-6-2021 22:02

oldTor

Да, к слову о циркулярном фотографическом полярифильтре - иногда и его одного достаточно, чтобы при падающем или диффузно-рассеянном свете, более контрастно проявить структуру, например, какого-нибудь камушка и обнаружить там посторонние вкрапления - пирита, застрявшего при притире КК и т.д. - просто прислоняем полярифильтр в реверсном положении к камню и фокусируемся "через него":

Тут, правда, блики структуры камня малость мешают, но это из-за грубой шероховатости поверхности - это ведь не аншлиф." |

|

6-6-2021 22:14

oldTor

Большое спасибо за инфу! |

|

6-6-2021 22:47

Skif 77

Ярослав, за 'четвертьволновую пленку (пластинку) Благодарю, я как-то это упустил. Так как, я делаю снимки USB камерой для микроскопа, и нет самого микроскопа, а 'конструктор' то мне многое не подходит. Я просто пытаюсь понять, пока в теории, стоит ли пытаться вставить в ОИ-1, линейный поляризатор в место линзы, с возможностью поворота 90?. |

|

6-6-2021 23:15

oldTor

Я так и не собрался это сделать сам, но мне кажется, что коллекторную линзу удалять ради вставки поляризатора - не стоит. Я пробовал её просто удалять, и это сильно снижает возможности настройки света (да может и просто банально не хватить тогда его мощности, при, казалось бы даже избыточно мощном светодиоде), хотя линза и оставляет желать лучшего - маленькая, с большой кривизной, а стало быть ещё и не скомпенсированная как следует - по-моему там не склейка, а одинарная линза, хотя утверждать не буду. Но учитывая, что эти осветители "родились" в начале 1940-х гг., полагаю - одинарная. Но она - очень полезна в плане отстройки света, в совокупности с диафрагмой и передвижением тела свечения (в моём случае - светодиода) внутри полой трубки осветителя - вперёд-назад.

|

|

6-6-2021 23:17

oldTor

Обычно, в более крупных и мощных опак-иллюминаторах/осветителях отражённого света, полярифильтр устанавливается в специальное гнездо между телом свечения и коллекторной линзой, ближе к последней, так что и тут можно сделать так же - вырезать кружок из плёнки и попробовать вставить его перед линзой. Я не уверен, что учитывая наличие линзы, какая-то неплоскостность вставленного кружка из плёнки повлияет негативно на картинку. В любом случае равномерность освещения потом ещё выровняет немного матовая плёнка - её имеет смысл туда ставить в любом случае, иначе может случиться так, что со многими объективами, на объект будут если не фокусироваться, а точнее проецироваться тоненькие проволочки светодиода, то "след" их даже расфокуса, будет немного "отражаться" на объекте.

P.S. - Пардон, наврал - не между коллекторной и телом свечения, а между коллекторной и осветительной (см. схему ОИ-21), но не суть - если принять условно за коллектор "линзу" на самом светодиоде, а за осветительную линзу - коллекторную в ОИ-1(3) - то в принципе тоже всё складывается. |

|

6-6-2021 23:23

oldTor

Возможность же поворота поляризатора - да, это тут неудобно реализовывать(

Но можно заранее нанести какую-то метку и попробовать сориентировать его нужным образом, пожалуй. |

|

6-6-2021 23:49

Skif 77

Если так то с плоскостностью будет всё в порядке. Два более толстые кольца, а между ними плёнку. Насчет источника освещения, подумываю о фонарике, диаметром 17мм с ТИР-оптикой. translate.google.com Для справки, диаметр проходного отверстия для освещения у ОИ-1 без линзы, больше чем у ОИ-1 с линзой. Совсем забыл Вас спросить. Ярослав, ОИ-1 вращается на 360? вместе с источником света и объективом, это помогает или разницы нет? |

|

7-6-2021 09:01

oldTor

Диаметр-то да, но сфокусированность света и проецирование тела свечения в область куда более близкую к объекту даёт освещение куда более интенсивное, а часто и более равномерное, чем широкая дырка без линзы.

Хотя для малых увеличений широкая дырка без линзы может пригодиться, но тут вступает в игру диаметр задней линзы объектива - если он маловат, то сам сыграет роль диафрагмы, и вся эта ширина дырки без линзы ничего не даст и свет будет слабоват. И тут лучше как раз сфокусированный свет, который диафрагмой осветителя и положением тела свечения мы "концентрируем" и "подгоняем" примерно под диаметр заднего линзоблока объектива и "проецируем" тело свечения туда, куда нам надо - так КПД освещения намного выше. Ну, или как-то так - я не оптик, но чисто практические впечатления такие. Другое дело, что для фото всё несколько иначе, чем для визуала, и тут отход от каких-то правил и закономерностей может быть сколько угодно для лучшего результата, так что надо экспериментировать - если тем более Вы будете применять источник света с уже имеющейся фокусировочной системой в нём - может лучше и будет удалить линзу осветителя - надо пробовать. Вращение на 360 град. имеет значение в двух случаях: 2) при объективах посильнее, начинают играть роль погрешности и допуски производства на какие-то микроны и когда вдруг оказывается, что тело свечения чутка не соосно линзе и/или диафрагме, светоделительное стекло тоже или на какие-то микроны смещён центр диафрагмы, что вкупе даёт нам например неравномерное виньетирование, особенно заметное на сильных объективах с малым диаметром задней линзы а если мы ещё и хотим поджать диафрагму (например, при сильных объективах с невысокой апертурой это бывает единственный способ повысить резкость и контраст, хотя изображение и так оставляет желать лучшего - например причина в неподходящем размере пикселя матрицы - у меня такая история с объективом План 50х0.55 - там приходится зажимать сильно и хотелось бы даже ещё больше, а что поделать) - чутка выровнять освещение по полю помогает как вращение вокруг своей оси патрона лампы (где у меня вместо неё светодиод) и вращение вокруг своей оси осветителя - так можно подобрать наилучшее положение, при котором влияние неточностей изготовления осветителя (и резьбы, куда он вкручен, кстати, тоже) менее заметно. В общем то, что мы даже не будем подозревать при настройке света с объективом 4,7х0.11, может оказаться гигантской проблемой при объективе 21х0.40 и любая возможность что-то куда-то подвигать, окажется нам полезна. У Вас, при небольшом физическом размере матрицы это может быть и не так заметно будет, а у меня вот с некоторыми объективами это серьёзная засада. Проблема тем меньше, чем шире задняя линза объектива, но от оптической схемы его и места расположения задней линзы в корпусе объектива это тоже как-то играет, что заметно при использовании, к примеру, двух объективов с одной апертурой и увеличением, но разных производителей и разной конструкции и оптической схемы. |

|

29-8-2021 21:30

Skif 77

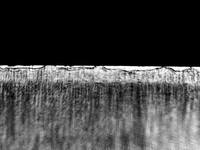

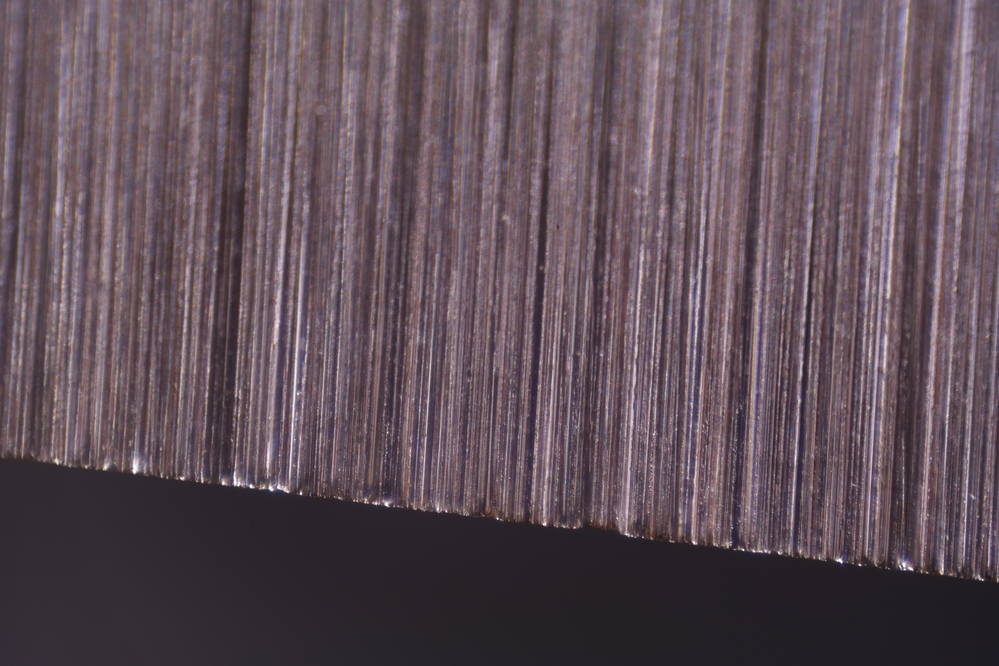

Разобрал ОИ-1, вытащил и промыл отражающее стекло спиртом, стало по лучше. Единственный объектив, из трёх на 190, на котором я без ОИ-1 не могу делать снимки, это 21х0,40 190/- (ОМ-8П), слишком маленькое рабочее расстояние. Поставил расстояние не 190, а 170, и с этим объективом и ОИ-1, сделал снимки. Новые лезвия, для Т станков 0,44 мм по ширине.

1 Лучший снимок с двух лезвий, со всех снимков Rapira Platinum lux. 2 Wilkinson Sword (Classic). 3 Qshave. 4 Feather New Hi-Stainless (81-S). |

|

30-8-2021 09:02

oldTor

Интересно, спасибо! Надо же, как у Рапиры щербатинки идут и защитное покрытие как легло..

|

|

12-9-2021 19:39

Voy50

Добрый вечер.

Хотел бы пофоткать кромки для истории. Имеется байонет EF на фул фрейме. Что такое макро-кольца знаю. А объектив выбрать не могу. Есть готовый набор фотографирователя ножа? Название LOMO OKC1-40-1 видел, так ли он хуже, какого-нибудь гелика 44м-7? Просто 4 т.р. и 20 т.р. ну как бы разница в 4 раза в цене, такая ли она в разрешающей способности? Может Микропланар 4,5/40? его получится куда нибудь присобачить? Микропланар с фокусным расстоянием 40мм является наиболее редким и лучшим из Микропланаров, имея самое высокое разрешение (420 лин/мм в центре) и позволяя получить самые большие увеличения объекта съемки (до 20х).

|

|

12-9-2021 22:25

oldTor

Готовых наборов нет. Есть набор принципиальных решений. Подробно ранее о них писал, выжимка (правда, надо делать поправку, что не всё из этого годится для ФФ) - по ссылке в первом посте:

myabrasive.ru ОКС1-40-1 разумеется лучше любого гелика 44м-7. По геометрии поля, по разрешению и пр. Используется в реверсном положении. Переходник на макромех или макрокольца купить не проблема. Микропланар ФФ прекрасно кроет по геометрии и освещённости кадра, но часто у них слабое совсем просветление. Фотографическое разрешение в линиях на мм. тут не критерий, принято оперировать разрешением в мкм., как в микроскопной оптике и сопоставляя с ней спецобъективы, для которых разрешение в мкм не заявлено в сопроводительной документации и каталогах. В реальности, никакого нормального 20:1 на микропланаре не получите - разве для "художественного микро" (читайте, где неважна разрешающая, зато важно "художественное размытие") и то, скорее это было актуально на этап развития микрофотографии лет 10 назад. Так как уже полно работ на микроскопную оптику в сети, в т.ч. на выставках и конкурсах типа nikon small world, то даже не обладая особыми познаниями в съёмке, для зрителя наглядно заметно, что с годными для фото, объективами микроскопными 20х0.40 (при такой числовой апертуре доступно разрешение до ~0.74 мкм., но ГРИП будет примерно 1,8-2мкм.) соперничать макрооптика даже уровня микропланаров не может. Её "сильная сторона" и амплуа, в намного меньших масштабах. Ну и микропланары часто используют в ЧБ из-за блёклых цветов. Хотя в цвете по многим объектам они неплохи, в т.ч. благодаря очень хорошо исправленным как ХРП, так и ХРУ. ХРП немного мешает, но уже в боке, достаточно "далеко" от зоны резкости. Хочется больше - придётся изучать вопрос с микроскопной оптикой. И вопрос цен на неё широкопольную, годную для ФФ, будет стоять скорее ОТ 20.000-50.000 за сильно или не очень б/у. (Собственно, поэтому, в основном, микрофотосъёмку делают на кроп либо потом кадрируют и при необходимости делают микропанорамы - это такая же частая практика, как и стэкинг по фокусу). |

|

12-9-2021 22:54

Voy50

Спасибо. В принципе понятно, нужно посмотреть микроскопный объектив и переходники под него.

|

|

28-10-2021 23:06

Skif 77

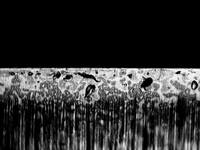

Взял из другой партии лезвие ФЭЗЭ (Feather), и сфотографировал освещая сначала фонариком, а затем диодом. Немного не попал в угол (на РК попало мало света), но это не главное, крайняя фаска видна, хоть и не полностью. ТИР оптика на ОИ-1, немного сглаживает рельеф, и приходится контраст выставлять на максимум (как и не с ОИ-1, но с кольцевым осветителем). А вот с одним диодом, пришлось частично для съёмки убирать контраст. В дальнейшем попробую, вернуть линзу, и если хуже не станет, попробую поэкспериментировать с поляризационной плёнкой. А пока так, первое фото освещение фонариком, второе диод вместо лампочки: |

|

29-10-2021 09:38

oldTor

Второе больше нравится - боке спокойнее, общая освещённость равномернее и как-то более узнаваемо то, что вижу, больше совпадает с тем, что наблюдаю визуально в микроскоп. Т.е. картинка "живее" и "натуральнее".

Обратите внимание, как разность освещения повлияла на края кадра - во втором случае геометрические искажения к краям менее заметны, практически не бросаются в глаза. А в первом случае иллюзия (а может и не иллюзия) сферички и "подушки" - довольно выраженная. Про Тир-оптику я в своё время спрашивал на микроскопном форуме и фотографы не рекомендовали. Я поверил на слово и теперь вижу, что не напрасно. Спасибо за замечательный пример и сравнение! Очень наглядно! P.S. Поэтому форма спирали в таком случае была явно не критична. В "нормальных микроскопах" с "освещением по Кёлеру" - лампы были не матовыми, и настройка освещения производилась в т.ч. с участием (и центрированием) лампы ради центрирования и вообще положения спирали, а для критического освещения использовали матовый светофильтр. Но, как видим, матовые сами лампы использовали уже очень давно. К слову, за бугром матовые лампы в микроскопных осветителях даже исследовательского класса попадались и попадаются в некоторых моделях, так что бытующее мнение, что "Кёлер наше фсё" а "критическое освещение - это не серьёзно" - лишь одно из мнений, и не факт, что верное, по крайней мере для сравнительно небольших увеличений. Для микрофотосъёмки в принципе критическое освещение часто оказывается лучше, о чём пишут многие микрофотографы. По крайней мере для не биологических объектов и на увеличениях до 60х И к слову - ОИ-1 осветитель был не первым в своём роде - до него существовал (и параллельно с ним, на западе) аналогичный от Leitz Wetzlar (я даже хотел купить, они очень тщательно и аккуратно сделаны), но учитывая "старинность" - редко попадаются комплектные и стоят как линкор, ибо "бренд". Полагаю, что скорее всего идея матовой лампы тоже была от Leitz позаимствована. |

|

16-11-2021 08:57

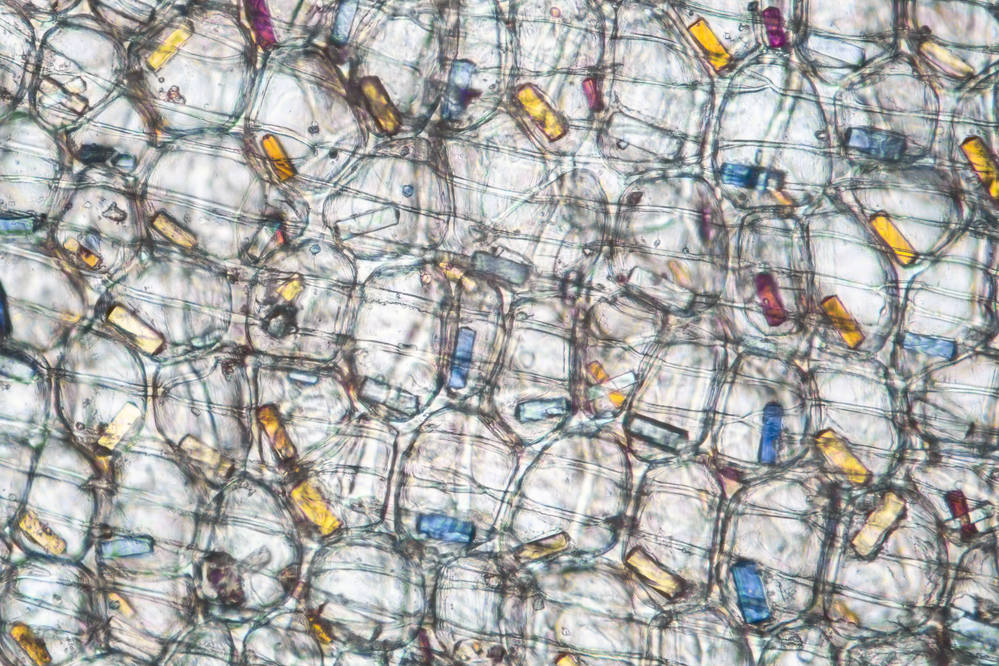

oldTor

Разбавлю немного фото заточных аспектов, в очередной раз)

Кристаллы оксалата кальция в шелухе чеснока в поляризации. Микрофото с объективом Labor-Microscopes Plan 20х0.40, применённом на штативе микроскопа МББ-1А с самодельной поляризацией. В качестве тубусной линзы - макронасадка Raynox DCR-250 (F=125mm.) + телеконвертер Vivitar 2х. Камера - Samsung NX-300. Масштаб съёмки 25,8:1. Небольшое кадрирование. Снято одним кадром. Вообще, я сделал несколько, но стэкинг на таких объектах, на мой взгляд практически не имеет смысла - тут ведь приходится фокусироваться на наиболее подходящий "слой внутри объекта", а при стэкинге те же кристаллы начинают "замазываться" другими слоями, так что просто выбрал один кадр: ------ |

|

16-11-2021 09:03

psnsergey

Охренеть красотища, спасибо! Я вообще-то даже не знал, что оксалат кальция так распространён в растениях.. .

|

|

16-11-2021 09:48

oldTor

Спасибо! В луке и чесноке, пожалуй, наиболее наглядно. Но это именно в шелухе. "Глубже" уже обычно вроде бы не наблюдается, если это "нормальный" чеснок и лук.

Не помню, публиковал ли в луке, вот - тут они мельче, а масштаб больше - с объективом 50х0.55 масштаб съёмки 52:1, тоже в поляризации: |

|

16-11-2021 10:39

robbo

Как всегда отлично! Красив микромир! ;-)

|

|

16-11-2021 10:44

oldTor

Большое спасибо!

|

|

16-11-2021 12:24

shapirus

если можно, поподробнее об этом. что поляризуете и как именно? |

|

16-11-2021 12:54

oldTor

Собственно, о чём речь:

"Поляризация света при двойном лучепреломлении. Двойное лучепреломление - способность анизотропных веществ (кристаллов) расщеплять падающий световой луч на два луча, распространяющихся в разных направлениях с различной фазовой скоростью и поляризованных во взаимно-перпендикулярных плоскостях."(с) Кристаллы всякие, в основном, иногда некоторые полимеры. Вот тут примеры всяко-разно: Преимущественно, в проходящем свете. В отражённом почти не делал, из-за проблем с освещением через объектив в принципе. Но в падающем тоже можно. В основе лежит принцип любого поляризационного микроскопа - если глянуть оптическую схему, то всё в целом понятно: Но если ещё проще, то нам нужны два полярифильтра, причём линейных. ""В фотографии иногда возникает необходимость устранения бликов (паразитных отражений). Поскольку паразитные отражения поляризованы линейно, для этого применялись линейные поляризационные фильтры. С появлением цифровых камер с системами автофокуса и автовыдержки обнаружилось, что эти системы чувствительны к положению плоскости поляризации входящего света (почему - не разбирался, возможно, из-за отражений на их зеркалах и в призмах: коэффициенты отражения зависят от взаимной ориентации плоскости отражения и плоскости поляризации). Выходило, что поворачивая поляроид для подавления бликов, фотограф может "ввести в заблуждение" автоматику камеры. Поэтому возникла идея: после того, как полярифильтр сделал свое дело (погасил блики), свет деполяризовать, чтобы автоматика камеры работала правильно. Оказалось, что проще не деполяризовать, а сделать свет циркулярно поляризованным, ведь в среднем за период колебания такой свет энергетически (т.е. для фотоприемника) эквивалентен неполяризованному. Поэтому стали делать циркулярные полярифильтры, в которых сразу за линейно-поляризующей пленкой ставят четвертьволновую пленку (пластинку), при этом плоскость поляризации линейного поляроида и плоскости Ng и Np компенсатора должны быть повернуты на 45 градусов друг относительно друга. Если в таком составном фильтре свет проходит сперва поляроид, а затем компенсатор - на выходе он имеет круговую поляризацию. А если свет проходит сперва компенсатор, а затем поляроид - то на выходе имеем линейную поляризацию. Таким образом, в нужном направлении направив свет через циркулярный полярифильтр его можно использовать как линейный."

У меня линейный более-менее приличного диаметра только один, от какого-то микроскопа, так что я использую в качестве второго, обычный фотографический циркулярный в реверсе. В исследованиях, используют ещё компенсаторы с пропусканием волн определённой длины - это нужно для наиболее контрастного проявления некоторых объектов. Для съёмки в отражённом свете (т.е. при освещении через объектив - настоящем отражённом, а не падающим, как отражённый называют в обычной фотографии) анализатор расположен там же, а поляризатор - на своём месте в осветителе отражённого света. Но кое-что там поснимать можно. Есть ещё "куцый" вариант "недополяризации" - когда мы что угодно снимаем только с одним фотографическим циркулярным полярифильтром, располагая его в реверсном положении либо между камерой и объективом поближе к последнему (или накрученным на телевик задом-наперёд перед микроскопным объективом в случае объективов на "бесконечность") либо между объективом и объектом. Это не даёт полного погасания "фона", но может контрастно окрашивать тем самым проявляя лучше, некоторые объекты - например, я так проявлял вкрапления в природных камнях - показывал вот тут, в посте 147 по ссылке - там есть снимок "в обычном свете" и для сравнения - "в недо-поляризации" - часто даже такого примитивного способа достаточно, чтобы контрастнее проявить какие-то моменты - и саму структуру относительно прозрачную, и непрозрачные вкрапления: Для очень хорошей проявки, например, вкраплений того же карбида кремния - уже лучше пользоваться другими методами контрастирования, например люминесценцией - ну да об этом я уже и тут и на майабразиве писал и приводил примеры, как светится карбид кремния в УФ с пиком на 365 нанометров, если, конечно, отсечь видимый спектр - один снимочек продублирую: |

|

16-11-2021 13:03

oldTor

Поправил нерабочие ссылки в предыдущем посте. Вроде теперь все пашут.

|

|

23-11-2021 23:09

oldTor

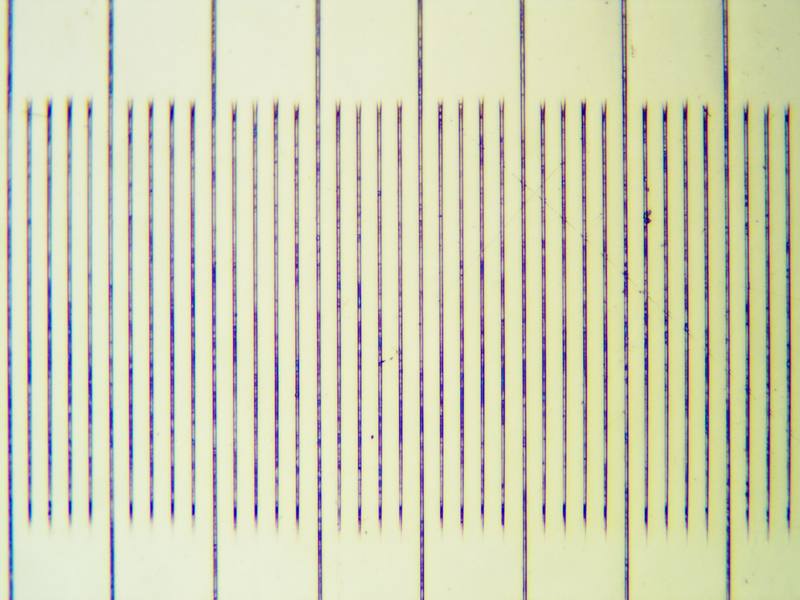

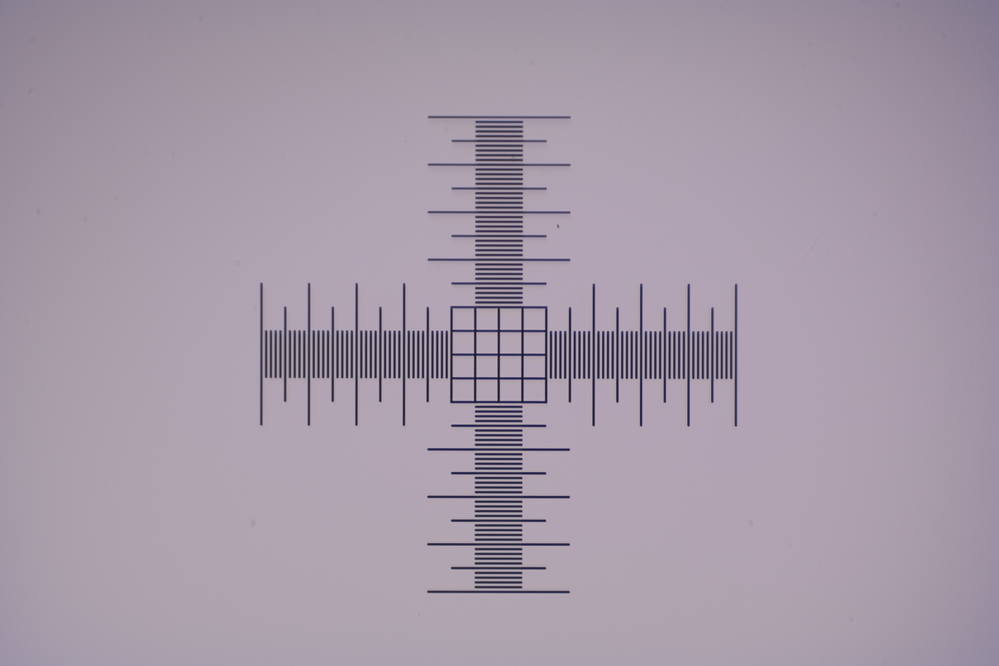

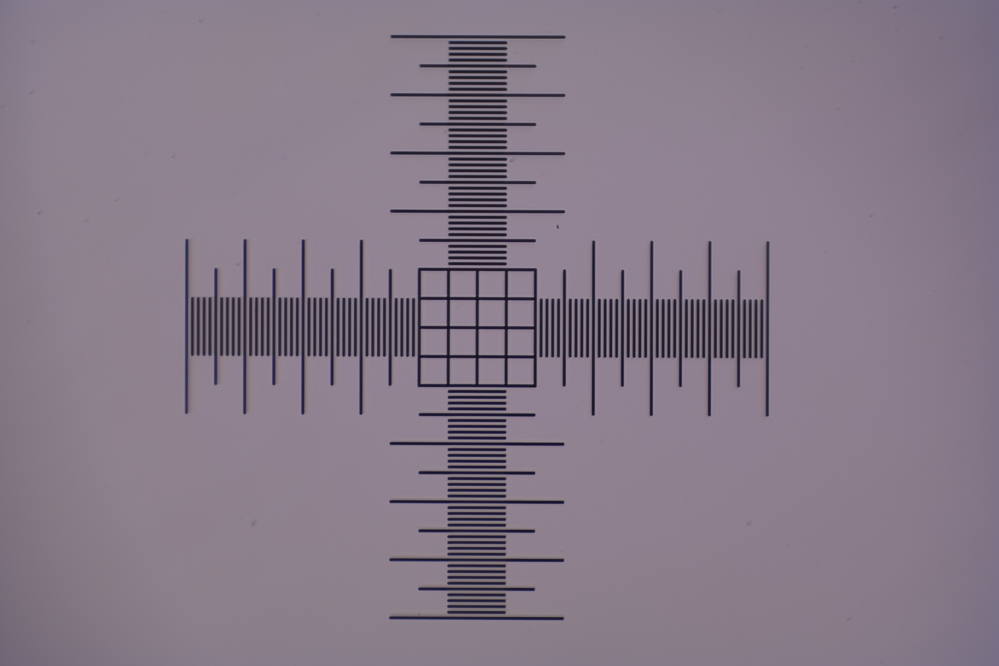

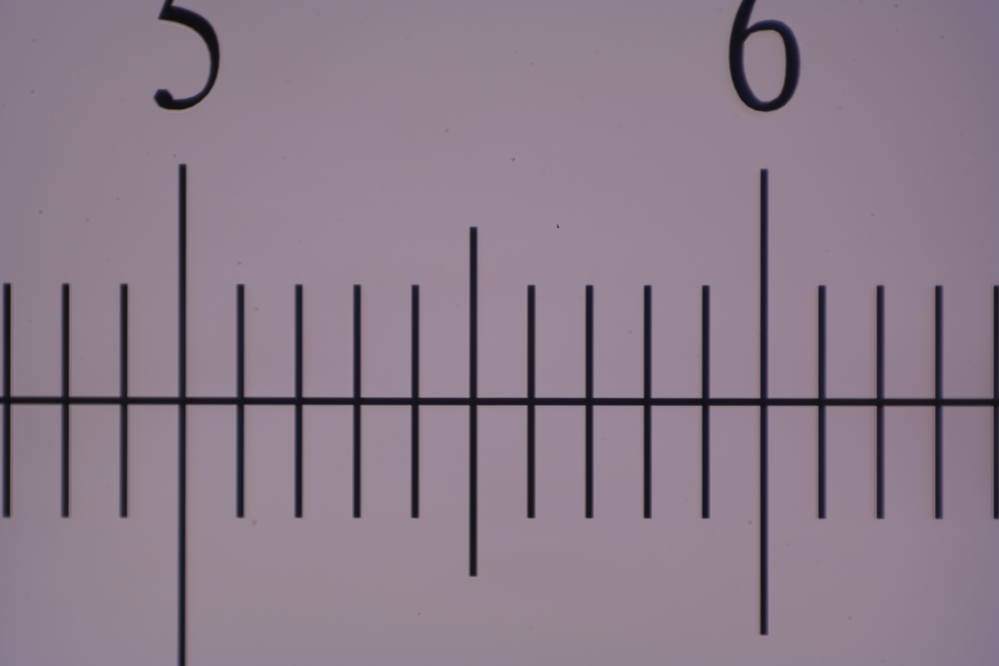

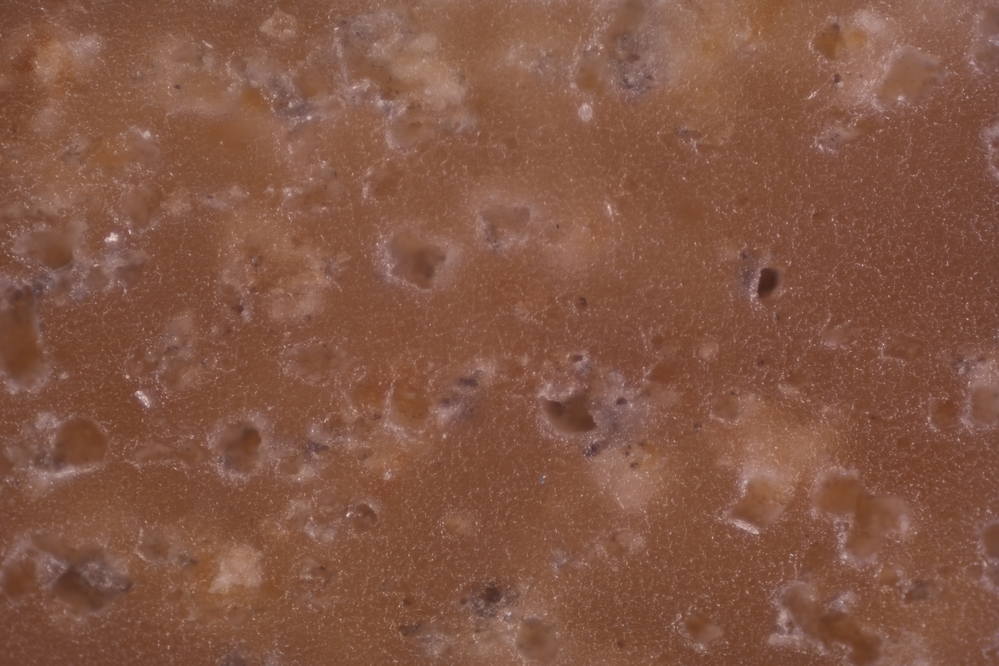

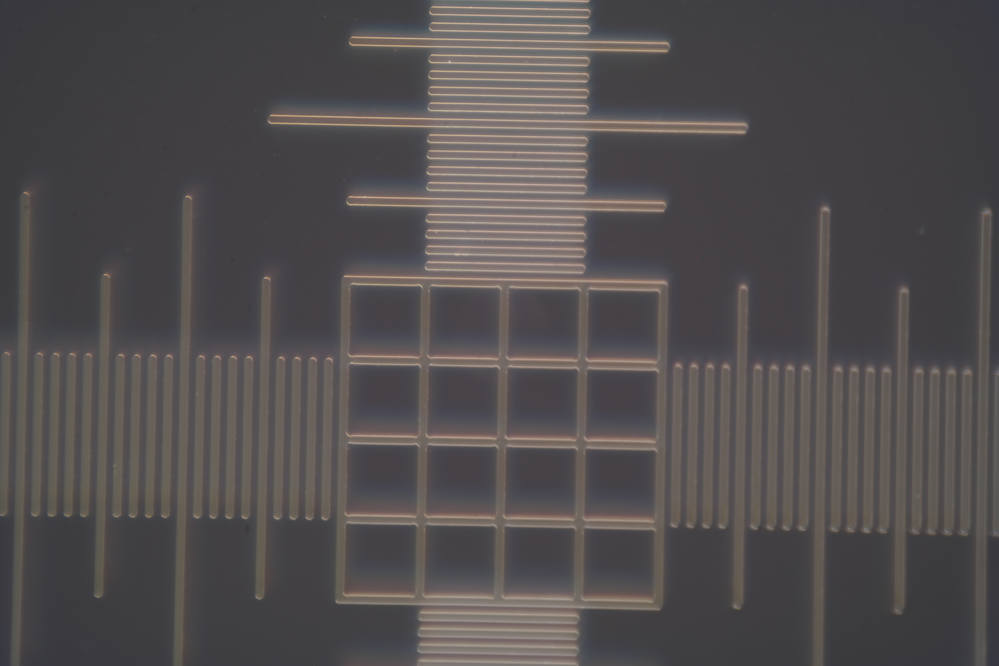

Получил я на тесты пару объективов от Марата (aptekar113) и руки чесались опробовать)

В общем, начал с того, что поменьше: 10,5х0.30 - очень интересно, что же за контора его сделала, потому что объектив меня.. . очень впечатлил. У него на удивление кажется маленьким линзоблок, так как расстояние от задней крайней точки оправы объектива до задней линзы - очень внушительное. При том, там выполнено недурное чернение. А вот если как следует повглядываться с помощью направленного источника света во фронтальную линзу, то складывается впечатление, что внутри чернения-то нету. Хотя может просто блик такой. Но показывает объектив - отлично. Я думал, что это будет "очередной ахромат, с кривым совсем полем", а оказалось что у него не только довольно широкое поле достаточно плоское, но и шикарно исправленные хроматические аберрации! Просто прекрасно! Поскольку тубус тут неизвестен, я предположил самый распространённый - 160мм., накрутив через переходник макроколец м42 так, чтобы получить +- физическую длину тубуса именно такую от матрицы камеры до опорной поверхности в которую упирается оправа объектива, когда он вкручен в переходник либо револьвер микроскопа. Освещение везде делал с помощью осветителя Белых, используя его и как источник падающего света и собственно диффузно-рассеянного. Также располагал его и вместо осветителя под конденсором микроскопа, а микроскоп для простоты взял Биолам С-12. Итак - слайд микрометр, свет проходящий, тубус ~160мм., но снято пока без микроскопа - в горизонтальном расположении камеры и всего прочего (слайд в зажиме): Оказывается, пора почистить матрицу((( Да, пылинка упала на слайд во время съёмки, не стал убирать - интересовало, проявит ли себя ХРП - не проявила можно сказать. Снимок выглядит бледным, но если по клику перейти на фотохостинг и открыть в оригинальном размере снова по клику, то увидим, что деления вышли очень чёткими - цена минимального деления - 10мкм. Далее я взял другой участок слайда, чтобы уже проверить края на более крупной шкале, с ценой деления 0,1мм. и взял уже микроскоп. Осветитель сунул на место собственно осветителя и конденсор сразу дал свои аберрации - надо было его вытащить, но "мысля приходит опосля". Кроме того, добавлю, что предметный столик на этом микроскопе почти моего возраста, с хранения, имеющего достаточно недурную точность сборки, всё же чуть отклонен от плоскости, на несколько мкм., потому края при всём моём старании, неидентичны по тому, как "уезжают" из ГРИП. Я постарался соблюсти примерно ту же длину тубуса, но вышло не совсем также: По-моему, для камджипега не неидеальном столике и на скорую руку - прекрасно по плоскости кадра и по минимуму ХА. Ну и перешёл к более интересным объектам - взял заточной брусок ИНФ-Абразив B600VL (F600) - снято одним кадром, осветитель одет на объектив и приближен к объекту съёмки посильнее - так повыше контраст и подольше выдержка: Честно сказать, брусок я последний раз ровнял не очень тщательно, возможно у него слегка нарушена плоскопараллельность + вышеупомянутое отклонение предметного столика. Вкупе это дало неравномерный "уход" из ГРИП по краям кадра. Впрочем - всё недурно, информативно, мне нравится. При том, отмечу отсутствие сколько-нибудь мешающих ХА. Да, можно чуть подкорректировать из рава, но для тестового снимка это лишнее. Далее я решил увеличить масштаб, путём удлинения тубуса. Сделал два снимка слайда - масштаб съёмки получился ~ 13,8:1 И.. . чуть промазал по второму снимку, из-за чего и шкала оказалась не резкой, и масштаб "типа еле-еле больше" но на самом деле просто из-за расфокуса. И как меня угораздило? Наверное сказывается то, что после рабочего дня взялся за тесты. Далее, в новом масштабе решил снять тот же B600VL: Не сказал бы, что сильно потерял в резкости. А если ещё и взять рав и сделать минимальную редактуру, но всё будет совсем симпатично. Ну и в завершение, я решил сделать ещё пару снимков в том же масштабе - выгладившаяся от работы вашита (последняя притирка была на суспензии КЗ F320): Заметно, что отклоняется от плоскости верхний край кадра - это "заслуга" столика, так как сама вашита у меня очень ровная и плоскопараллельность на уровне. Даже незаметно на превью почти что "ухода" из резкости по краям. В общем - я считаю весьма недурно. Пылинки с вашиты опять-таки не убирал специально - как можно видеть, ХА не проявляют себя сколько-нибудь заметно, даже на них. Ну и снял грубо заточенный клинок (на алмазном круге с зерном под 120мкм. - т.е. шероховатость заточки превышает ГРИП объектива, потому ожидать, что всё будет "прекрасно" одним кадром - не приходилось, однако удалось снять достаточно информативно и такое, чуть отклонив фаску от плоскости кадра так, чтобы сделать акцент на зону режущей кромки. Осветитель использовал в качестве осветителя падающего света, так что ХА, конечно, вылезли сильнее на самой кромке, однако на удивление скромно: В общем, я бы сказал, что объектив очень и очень симпатичный и совершенно рабочий для технической съёмки в том числе. Неровные края всегда можно кадрировать, не слишком теряя в "размере кадра" даже на кропе, ну и скорее всего, при стэкинге тоже можно кое-что "вытянуть", так как аберрации очень "спокойные" и в глаза особо не бросаются, выглядит всё довольно органично. Мои поздравления хозяину объектива! ------ |

|

27-11-2021 17:08

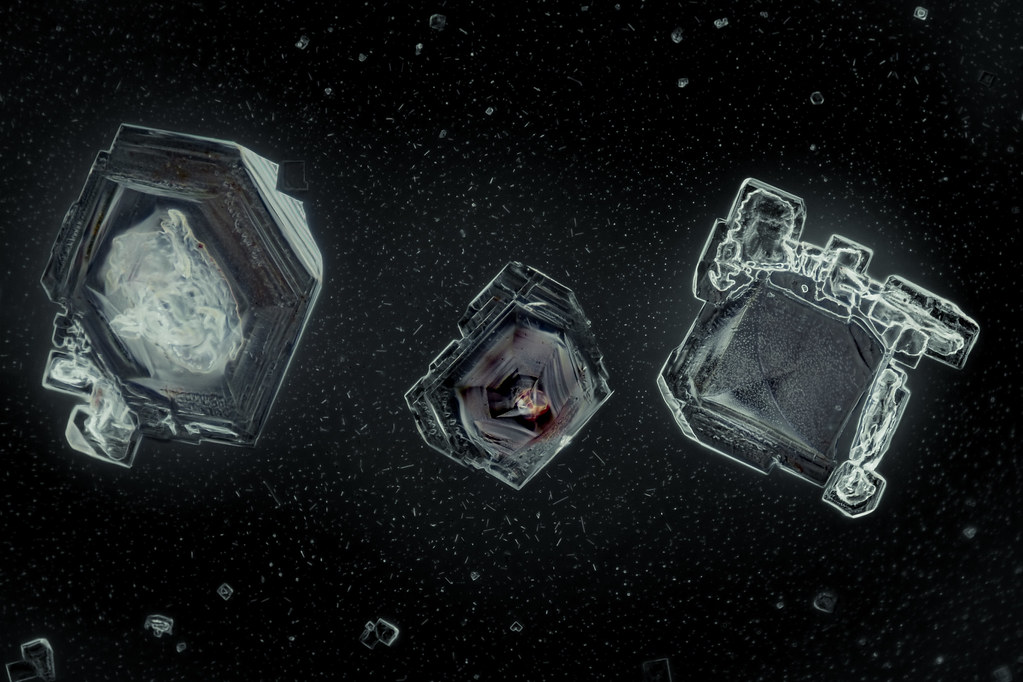

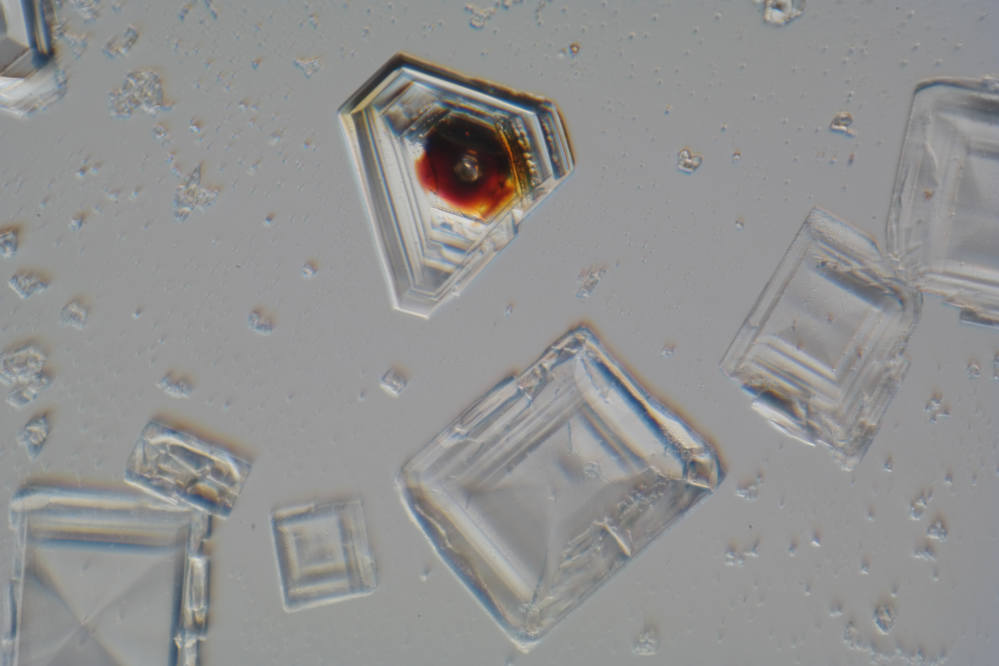

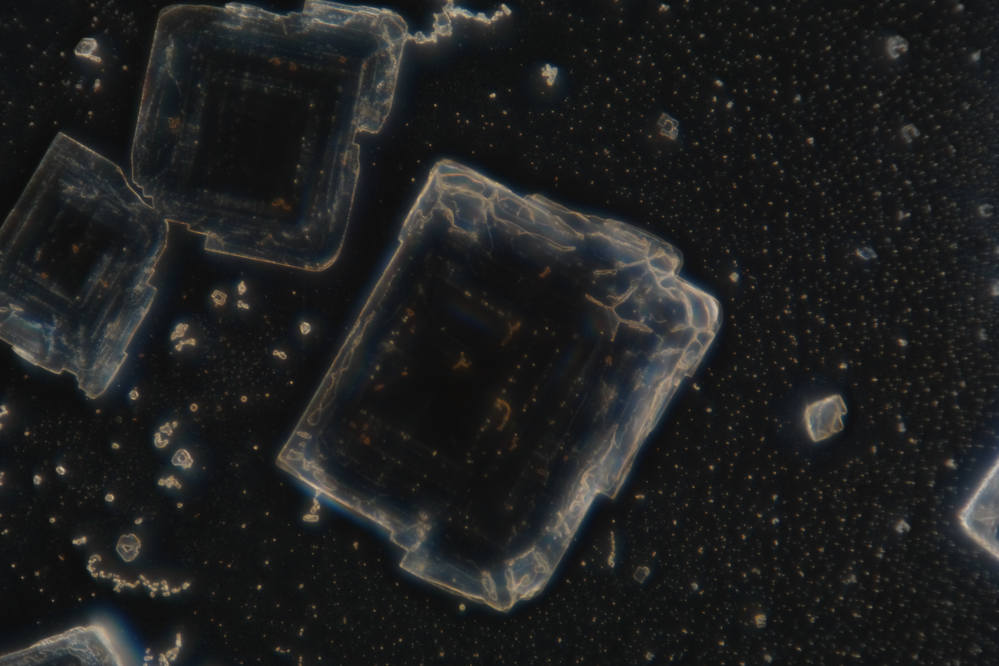

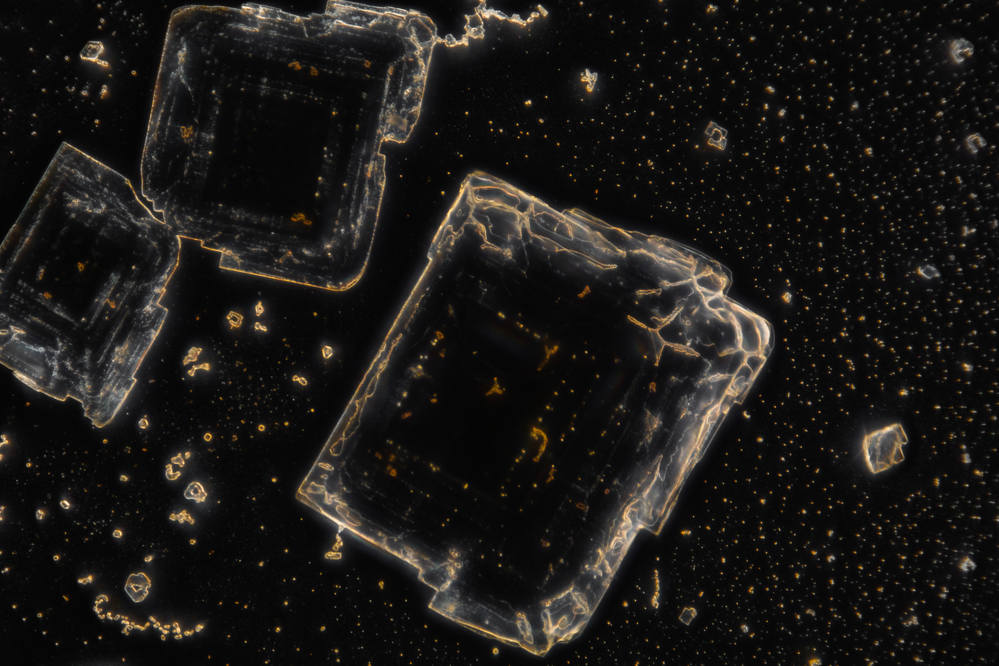

oldTor

"В пространстве". Кристаллы йодида калия. Микрофото с объективом Labor-microscopes Plan 20x0.40 WD 8mm. Масштаб съёмки 25,8:1. Стэкинг, постобработка.

|

|

27-11-2021 18:17

oldTor

Опробовал я ещё один объектив, полученный от Марата.

Да, габариты и вес впечатляют! На втором фото, ради понимания размеров, рядом расположил обычный объектив: Какой же он тяжёлый.. Взвесил - 423,7 грамма. С ума сойти. Попробовал его с ТЛ F=250мм. - другое дело - планахромат. ББ уехал, так как я не делал новый замеряющий снимок после пустого тубуса. Далее я попробовал его с телевиком олимпус 200мм. и обнаружил, что масштаб слишком уж отличается от ожидаемого для 40х. Из чего я делаю вывод, что рассчётное фокусное тубусной линзы для этого объектива - всё-таки F=250mm. А вот если осветитель сдвинуть так, чтобы фон потемнел и свет падал под бОльшим углом - ХА начинают проявляться довольно сильно, но заметно, что их пытались как следует исправить - нет ни густого зелёного ореола, у синего довольно приятный оттенок (не маджента, доставшая по самое никуда в других объективах - тут она выражена слабо): И в целом, всё это можно поправить при редактуре - последний снимок я потом взял уже в раве, кадрировал слегка и подредактировал, насколько получилось - вышло вот так (характер постобработки может быть спорным, но мне понравился такой вариант): А вот результаты заточки какого-нибудь клинка мне вовсе не удалось снять, так как, повторюсь, несмотря на рабочее расстояние в целых ~11мм., при огромном диаметре объектива и фронтальной линзы его, которая улавливает кучу засветки, доставить освещение теми же способами, что при аналогичной съёмке с объективами более слабыми и обычного размера - мне не удалось. Т.е. нужно делать отдельный осветитель. Резюмируем: Не стоит обольщаться большим, по меркам обычных микроскопных объективов, рабочим расстоянием (особенно для такой кратности): ------ |

|

27-11-2021 19:29

chviruk

А освещение через объектив не реализовать ? У вас вроде бы был ОИ-1. Тоже есть два казалось бы одинаковых объектива ЛОМО и ОМЗ , но ломовский при беглом сравнении значительно проигрывает в контрасте , хочу полноценно сравнить . |

|

27-11-2021 22:03

oldTor

Это будет следующим этапом проб, с ОИ-1. Но тут как повезёт - всё-таки это довольно специфический опак-иллюминатор и дружит он не со всеми объективами. Например, с Nikon CFI E Plan - не дружит.

С Цейсс GF-Planachromat - нормально. А лучше всего, как ни странно - с Ломо ОКС1-40-1 (в реверсе). Вот с другими, у которых рабочее расстояние большое, хорошо разве что с Ломо 4,7х0.11 получается, да с Ломо План 10х0.22 Вот с Ломо План 3,5х0.10 - так себе. Потому с ним если применяю, то комбинирую свет - делаю и через объектив и диффузно-рассеянное. Тогда симпатично выходит. Ну вот как-то так: |

|

27-11-2021 22:10

oldTor

Интересно! Мне Ваш снимок через него на фликре очень понравился - понятно, что тут стэк и редактура, но их результат о качестве объектива, разумеется, тоже говорит немало (как и о мастерстве фотографа) - вот этот имею в виду: |

|

|