|

21-8-2022 16:28

БудемЖить

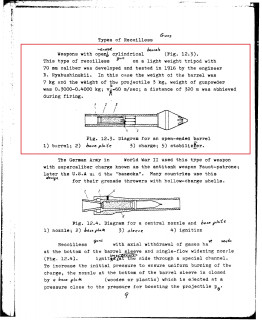

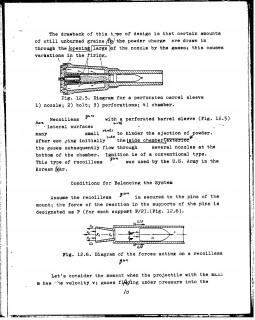

Так это же совсем другое дело! У К-Г позиционирующицй элемент выстрела имеет вид клина и расположен снаружи зарядной камеры! В этом случае можно свободно удерживать выстрел рукой и доворачивать его грубо до положения "вырез внизу", а дальше при продвижении выстрела в камеру клин сам довернет его точно до места. Это все можно делать на ощупь типа как в нашем РПГ-7. Все понятно. Решение толковое. Благодарю! |

|

21-8-2022 20:15

БудемЖить

Конструкция ружья интересная своей простотой. Но пробиваемость у него будет "не очень" - у всех динамореактивных систем очень малый коэффициент использования заряда. Что бы выровнять их по бронепробиваемости с обычными орудиями нужно очень много пороха. В этом аппарате гильза увеличенного объема, и возможно с ней он и дотянет до бронепробиваемости обычной 20-мм пушки, но Тигра из него точно не подстрелить. |

|

21-8-2022 21:57

Новгородец

Не могло. С такой бронепробиваемостью ружьё устарело бы к 1942 году, а антиосколочное действие делало его бесполезным против пехоты. |

|

22-8-2022 03:58

Gorgul

Да, как бы: "Бронепробиваемость снаряда составляла 40 мм на дальности 100 м" |

|

22-8-2022 20:18

БудемЖить

Не верю! (С). Есть ли данные патрона к этому аппарату? Калибр и масса заряда и снаряда. Можно вспомнить молодость и сделать некие прикидки возможностей броенпробиваемости. |

|

22-8-2022 20:36

Gorgul

И бахает - громко.

|

|

22-8-2022 20:43

Kosta_g

с "кумой" наши разобрались еще в 20-х. И с ручными реактивными установкой- тоже, вроде, начали разбираться в 30-х. Но, чё-то, как-то не сложилось. Не тех расстреливали, видимо. |

|

22-8-2022 20:47

Gorgul

и потому, до середины войны, называли куму "бронепрожигающими" снарядами. Охренеть как разобрались.

Учитывая, что дважды, в развале страны, сажаемые и ссылаемые, никакого участия не принимали, то, как бы, да, явно не тех.

|

|

22-8-2022 20:49

БудемЖить

Не сомневаюсь. Только вот на движение снаряда расходуется примерно, наверно (забыл уже точно) всего около 10 процентов заряда. Вот я и хотел, узнав массу заряда у этого патрона, условно "убавить" его на 90%, а потом зная что останется, сравнить с весом зарядов патронов обычного типа с тем же калибром и массой снаряда - возможно найдется близкий аналог. Тогда, зная его пробиваемость, можно предположить, что и у этого выстрела будут примерно те же показатели. Расчеты довольно приблизительные, но грубую ошибку в ТТХ ими выявить можно. |

|

22-8-2022 20:55

Gorgul

Вот подробнее про патрон:

weaponland.ru

|

|

22-8-2022 20:56

БудемЖить

Я не знаю почему так, но я попробовал реально повозиться пальцами вокруг этого выступа и нашел эту возню очень неудобной. При этом, кстати, когда затвор с соплом отведен влево, лапки экстрактора остаются отжатыми назад. В этом положении затвора гильзу в камеру не ввести - ее фланец зависает на зацепах. Что бы ввести новый патрон в камеру, нужно аккуратно и немного отодвинуть затвор вправо - так, что бы лапки экстрактора уши в свои гнезда, но затвор не проскочил створ камеры. Потом уже вкладывать патрон и доворачивать его до выступа. Он не большой и в какой-то момент нужно будет приближаться пальцами к казенному срезу, ловить этот выступ на ощупь. А если все это железо будет сильно нагретым после стрельбы? |

|

22-8-2022 21:16

БудемЖить

Попробовал посчитать самым примитивным образом - получилось, что сходная с указанной вами бронепробиваемость может получиться при весе заряда около 120 грамм и коэффициенте использования заряда порядка 30%. Даже не знаю - реально ли это?...

|

|

22-8-2022 21:21

Gorgul

ну так а смысл им врать? Понаделано их достаточно, если бы где неточность вылезла - уже бы инфа была.

|

|

22-8-2022 21:33

БудемЖить

Может и не вранье, а какой-то фактор не учтен. По какой броне бронепробиваемость или что то в этом духе. При случае обращу внимание. |

|

22-8-2022 21:46

Gorgul

На форготтене тоже обсуждали сей факт (слишком высокие ТТХ)... к единому мнению не пришли. Но есть подозрение, что выбиваемая задняя пробка игрет роль противомассы. Калибр то малкий и снаряд легкий, так что даже 50-60 грамм дерева идут в плюс. |

|

22-8-2022 21:50

Новгородец

С 1944 штука бесполезная против танков.

Не против пехоты, а для подавления защищённых огневых точек.

При условии, что и массово применяли бы в боевых действиях. Ну, или хотя бы эксплуатировали длительное время. |

|

22-8-2022 21:52

Kosta_g

В отечественной послевоенной литературе указывается, что в безоткатных системах полезно расходуется от 1/4 до 1/3 пороховых газов, 2/3 или 3/4 газов гудят в степь. По памяти, то же процентное разделение и в зарубежных источниках.

И безоткатные системы называются не "ДРП Курчевского", а "ДРП Трофимова", также поминают и Рябушинского. Имя Курчевского как врага народа было под запретом? |

|

22-8-2022 22:06

digger

Карл Густав М42 АФАИК не имел преимуществ против ПТРД с учетом веса и габаритов боеприпаса, особенно если его много.Советский 14.5 имел ну очень высокую баллистику, с ним сложно соревноваться.Идеал известен - это 106-мм послевоенная пушка.Она не особо отличалась от изделий Курчевского, но вроде бы казенник тоньше и распределение давления более плавное, потому она легче, в этом, наверное, весь секрет.У немцев в ВМВ была 105 мм безоткатная пушка en.wikipedia.org , но вес побольше и баллистика похуже, наверное, та же разница.

|

|

22-8-2022 22:08

БудемЖить

Если КИЗ будет составлять 30%, то данные по пробиваеомсти показанного РПТР будут близки к приведенным в посте выше. Нужно бы найти конспект и методичку по проектированию гранатометов, там данные по КИЗ точно есть, их использовали при расчете гранатомета в курсовике. Но не помню уже где они. |

|

22-8-2022 22:14

Михал Михалыч

Две было... 7,5 см Leichtgeschütz 40 и 10,5 см Leichtgeschütz 42 |

|

22-8-2022 22:15

БудемЖить

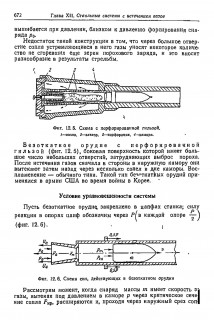

В этой пушке реализована концепция "высокого-низкого" давления с выходом газов из гильзы в уширение зарядной камеры. Уширение каморы снижает максимальное давление в стволе (что делает возможным утоньшение стенок ствола и снижение его веса в целом), а так же является "буферным" объемом где аккумулируется пороховой газ, который потом более продолжительно воздействует на снаряд, чем при прямом воздействии без буферного объема. В результате у орудия с уширением каморы меньше максимальное, но выше среднее давление в стволе, чем у орудий с нагруженным стволом у которых гильза соприкасается со стенками каморы (как у Курчевского и К-Г) и скорость снаряда выше при меньшем весе ствола. |

|

22-8-2022 22:16

Kosta_g

вот это было бы очень. Там ведь может и обоснование уширения камеры сгорания отыскаться (не видел предыдущий камент пока писал этот). |

|

22-8-2022 22:38

БудемЖить

Так я это по памяти из этого курса и изложил. Назначение камеры у гранатометов меня интересовало еще 30 лет назад. Тогда об этом и спросил у преподавателей и, надеюсь, более-менее точно по смыслу запомнил разъяснение. |

|

22-8-2022 22:43

Kosta_g

В наставлениях примерно то же самое пишут, но менее развёрнуто.

"ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА. ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ВООРУЖЕНИЯ", Шишковский В.М., 1978, Воениздат, стр.48: "Cтвол гранатомета открыт с обеих сторон и имеет гладкий канал, сравнительно тонкие стенки и небольшую массу. В средней или задней части ствола расположена зарядная камера большего диаметра, чем остальная часть ствола. Объем зарядной каморы делается достаточно большим, чтобы обеспечить полное и почти мгновенное сгорание боевого заряда. Максимальное давление газов при этом может достигать 80 000 000 Н/кв.м*". "Основы устройства и эксплуатации стрелкового оружия и гранатометов", Вилинов Л.И., 1978, стр. 21: |

|

22-8-2022 23:17

БудемЖить

Значит я таки не ошибся в описании по памяти предназначения этой камеры. В общем, можно считать что зачет по курсу 332 сдан, можно ложиться отдыхать

|

|

23-8-2022 00:09

Новгородец

И учитывая, что у ПТРД нет таких ограничений при стрельбе. |

|

23-8-2022 05:20

Gorgul

До 44 еще дожить надо было, а в 41 сия стрелялда была бы к месту... да и саму технологию опробовали бы и проверили в боевых условиях.

зато имеет преимущества в размерах, им вполне реально в одно рыло не только стрелять но и перемещатся. И, главное, у него есть потенциал развития.. . |

|

23-8-2022 05:40

Gorgul

а так же - не защищенных (пулеметы, артиллерийские орудия и прочее). И вы удивитесь, но все это - пехота. И не забываем, у противника и кроме танков бронетехники хватало. |

|

23-8-2022 05:42

Gorgul

Тут без кумы никуда... а кумы - нет. |

|

23-8-2022 13:10

Kosta_g

А когда вообще у нас занялись изучением кумулятивного эффекта? или, хотя бы, когда о нём вообще стало известно в России/РСФСР/СССР? В Вики упоминаются опыты Сухаревского в середине 1920-х, в англоязычной Вики есть ссылка на: М. Сухаревский [M. Sukharevskii] (1925) Техника и Снабжение Красной Армии, no. 170, pp. 13-18; (1926) Война и Техника, no. 253, pp. 18-24. Есть заявленный 21 июля 1924 г. патент Военно-технического управления снабжения РККА N7449 "Заряд для подрывных патронов артиллерийских снарядов, аэробомб и т. п."(заяв. свид. N5463).В основу предлагаемого способа заводского и не заводского приготовления подрывных патронов, артиллерийских снарядов, морских мин, аэропланных бомб, ручных гранат и т.д., снаряжаемых взрывчатыми веществами типа нитросоединений, сложных эфиров азотной кислоты, веществ на основе аммиачной селитры, бертолетовой соли и бездымных порохов- положено одновременное двойное использование принципа кумуляционной волны (точка встречи двух взаимно сталкивающихся взрывных волн)". |

|

23-8-2022 16:16

БудемЖить

При всех понятных недостатках этого аппарата, его конструкция явно и как минимум непротиворечивая, а как максимум - действительно имеет потенциал развития. Но это заметно только если есть с чем сравнивать. А сравнивать его можно с нашим 37-мм РПТР Курчевского. Да, ствол легкий, но совершенно дурацеий станок. И потрясающее в своей нелогичности заряжание путем вбрасывания патрона в канал ствола через дульный срез. Если не энергично толкнешь патрон - он не долетит до места и остановится в стволе. И после этого его воспламенение и выстрел станет невозможным. Решение с нормальным заряжанием ДРП с казны лежало просто на поверхности и было очевидно человеку даже далекому от газодинамических расчетов. Но Курчевский, имея в своем распоряжение собственное и очень мощное КБ, год за годом упорствовал с дульным заряжанием, как минимум до 1936 года. А от внешнего воспламенения отдельным воспламенительным элементом, насколько я понимаю, так до конца и не отказался. Столько времени было потрачено на оживление этой кадавровой принципиальной схемы орудия и все без толку.. . После чего автора насильно отправили в лучший мир. Так откуда при таком ходе и исходе дела в довоенном СССР должно было взяться видение перспектив развития динамореактивных орудий? Кто бы смог оценить такую перспективу, если и у конкурентов (ДРП) орудие было не лучше по смыслу? |

|

23-8-2022 17:18

Новгородец

В 1941 для неё в СССР не было боеприпасов, и она не была бы к месту, ибо.. . Только дырокол, да ещё с ограничением по условиям стрельбы нах был бы не нужен. Шведы свой дырокол, кстати, сделали к концу войны. Почему у нас он должен был появиться до?

Также как и ПТРД, только без ограничений. А вот с потенциалом именно у этой шведской модели было не особо, что бы... Дальнейшего развития в таком виде она не получила, а вот ПТРД/ПТРС вполне себе возродились.

Именно поэтому у ПТРД/ПТРС было преимущество - можно было задавить количеством недорогих эффективных боеприпасов. И расчёты оружия - это не пехота, а сконцентрированная на ограниченном пространстве живая сила. Для поражения которой вполне хватало действия 14,5 мм.

А она смогла бы выдать такие же показатели, как у шведов? |

|

|